Chegamos! Atrasados como sempre, mas chegamos. Nossa já lendária (e nada pretensiosa) lista de melhores álbuns do semestre dessa vez foi selecionada por votos de quem acompanha O Anagrama, angariados no Facebook do blog e de outros colaboradores. A seleção final foi essa que você acompanha aí embaixo, com reviews de vários autores para garantir a diversidade de visões sobre esse semestre tão rico para a música (especialmente a pop). Destaque para os vocais femininos, que dominam 13 dos 15 selecionados aqui, mas vamos deixar vocês conferirem sozinhos:

1000 Forms of Fear

Lançamento: 04 de Julho

Gravadora: Monkey Pussle, RCA

Produção: Chris Braide, Greg Kurstin, Diplo, Jesse Shatkin

Duração: 48m41s

por James

Após longa caminhada e tropeços em seus quase 15 anos de carreira, Sia apresenta álbum completo e expansivo. Para quem ouve a australiana pela primeira vez com este novo álbum 1000 Forms of Fear, pode soar como uma nova diva que perambula entre o holofote e os bastidores, mas esta já definia desde 2008, em seu também muito aclamado Some People Have Real Problems suas veias para o pop. Diferente das outras compositoras que saem do anonimato e começam a estrelar suas próprias carreiras solo, Sia fez o caminho contrário.

De uma longa divulgação e turnê em 2010 do mediano We Are Born, álbum que foi preenchido de registros e composições muito antigas da cantora, a tímida e muitas vezes desajeitada cantora se fechou nos bastidores, na composição para outros artistas pop como Rihanna, David Guetta, Britney Spears e, pasmem, chegou até a flertar com o novo trabalho do camaleão David Bowie, dizendo-se assim “aposentada” da carreira. O tiro de Sia para o escuro acabou na verdade clareando toda a sua carreira.

Emprestando vocais para faixas poderosas como “Titanium”, “Dim The Lights” e “She Wolf”, e dona de hits dublados por Rihanna, como em “Diamonds”; e Britney Spears, como “Perfume”, era quase que uma charada se Sia lançaria outro álbum. 2 anos de preparação, sessões com o produtor e compositor Greg Kurstin e sua mãe, também musicista, Loene Furler, Sia traz à luz um álbum com visual artístico obscuro. Faixas com refrão pesado e poderoso, muitas vezes gritado e em outras, sussurrada. “Chandelier” (abaixo), sua mais célebre composição, retrata a tentativa de suícidio em 2012. Em outras faixas, como “Burn The Pages”, “Free The Animal” e “Cellophane”, Sia recupera trechos marcantes de suas baladas anteriores, incorporando batidas mais pesadas e dançantes. 1000 Forms of Fear é uma viagem de auto conhecimento e sofrimento, da própria cantora, que cativa e conquista seus antigos fãs, e com certeza, muitos outros novos.

Trouble in Paradise

Lançamento: 18 de Julho de 2014

Gravadora: Polydor

Produção: Elly Jackson, Ian Sherwin, Al Shux

Duração: 41m27s

por Caio Coletti

Trouble in Paradise é um álbum pop de tirar o fôlego – e não é por acaso que entre todas as expressões elogiosas que viraram chavões entre os críticos, eu escolhi justamente essa para definir a segunda obra (em seis anos) de Elly Jackson. Dizer que as nove músicas do disco roubam o oxigênio do ouvinte é escrever um testamento aos sintetizadores envolventes e obsessivamente curados da moça, e também uma forma de resumir em uma expressão de fácil acesso a sensação de urgência que, mesmo sendo uma obra tão adiada, o álbum consegue passar.

Abrir com “Uptight Downtown” ajuda, o mais perto de uma canção de protesto que tivemos no pop nos últimos tempos. Questionadora, incansável, movida pelo baixo inclemente que impulsiona essa nova La Roux, a canção olha com espanto para a força mordaz que moveu os jovens londrinos a encherem as ruas em 2011, e no caminho reflete uma vontade de identificar e se juntar a essa energia que foi tão marcante nos últimos anos, no mundo todo (“How can all these people have so much to prove?”). Desde os primeiros minutos, Trouble in Paradise é a obra mais atual, imediata e importante do ano.

Seguindo o mesmo espírito que a ajudou a retirar o cerne da música oitentista para produzir o álbum que define o revival daquela década, La Roux olha para um aspecto dos anos 90 que passou batido pela maioria dos artistas que estão trazendo-os de volta. “Tropical Chancer” e “Sexotheque” são a visão mais completa do que a última década do século XX significou para a produção musical, carregando consigo a obsessão pelo exótico e pelo estrangeiro, o multiculturalismo, a sexualização do kitsch e, ao mesmo tempo, a obsessão pela elegância das batidas constantes do início da música tecno.

Trabalhando sem a ajuda de Ben Langmaid, o parceiro do primeiro disco, Jackson cria uma obra extremamente pessoal e atual (“Paradise is You” é um exorcismo dos stresses pelos quais ela passou nos últimos anos; “Cruel Sexuality” é uma canção complexa sobre as complexidades de ser bissexual no século XXI), ao mesmo tempo em que aborda temas universais e eleva o jogo retrô do pop a um novo nível. Trouble in Paradise é um álbum cheio de tribulações, mas fala em última instância sobre liberdade, como deixa claro o single “Let me Down Gently” (abaixo): “And I hope it’s siking in/ That behind your perfect skin/ There’s a part of you that’s free”.

LP1

Lançamento: 06 de Agosto

Gravadora: Young Turks

Produção: Arca, Clams Casino, Cy An, Paul Epworth, FKA Twigs, Emile Haynie, Dev Hynes, inc., Sampha, Tic

Duração: 40m46s

por Caio Coletti

Segundo a Rolling Stone Brasil, que colocou o LP1 em 19º na sua lista de 25 melhores álbuns internacionais de 2014, “não houve disco mais sexy em 2014 do que o trabalho de estreia de FKA Twigs”. O veredito é mesmo incontestável, com o single “Two Weeks” (abaixo) liderando uma coleção de canções confiante e lânguida, que mistura referências distintas em um todo que apresenta a artista estreante para o mundo como se já estivesse pronta para marcar a iconografia pop da sua época.

Sim, porque apesar dos pendores para o experimentalismo, o cerne de Twigs é indiscutivelmente pop. Cheio de ganchos e melodias prontas para se infiltrar na memória do ouvinte, o LP1 é um ensaio em como ser acessível e diferente ao mesmo tempo. Ecos de Björk passeiam pela construção de algumas faixas, especialmente a fase mais recente da islandesa, que ecoa nas batidas fragmentadas e trechos cantados quase a capella de “Pendulum” – mas FKA faz música de uma maneira muito mais sedutora do que Björk, uma artista notadamente despreocupada em agradar o público.

“Numbers” marca o uso mais eficiente da voz extraordinariamente projetada de Twigs, que atinge agudos inéditos no refrão e mostra certa vulnerabilidade nas notas mais baixas, entregues com uma rouquidão de fundo que aparece lindamente também em “Lights On”. A sexualidade da britânica é pintada com tons de submissão por vezes, o que pode alarmar as feministas, mais FKA mostra mais do que o suficiente de controle sobre a própria libido e a própria expressão sexual para compensar.

Ela deve bastante também ao R&B contemporâneo de artistas como The Weeknd, uma influência óbvia na primeira (mais animada) parte do disco, especialmente em “Hours”. Nessa mistura armada por um time extenso de produtores, o elemento de coesão é a própria Twigs, uma personalidade cintilante que ultrapassa os limites sonoros do álbum para se materializar na mente do ouvinte. Além de sexy, nenhum disco foi mais sinestésico em 2014 do que LP1.

Goddess

Lançamento: 05 de Setembro

Gravadora: Harvest

Produção: Tim Anderson, Lil Silva, Justin Parker, Jesse Rogg, Shlohmo, Al Shux, Sohn, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, Jamie Woon

Duração: 59m37s

por Willian Carrilo

A californiana Jillian Rose Banks, que diz ter como principais inspirações Lauryn Hill e Fiona Apple, deu seu pontapé inicial em 2013 e não demorou muito para que conseguisse chegar aos milhares de plays em sua conta no SoundCloud. No mesmo ano em que lançou seu primeiro EP já teve seu nome citado na Billboard e sua musica usada em um comercial da Victoria’s Secret. A fama chegou antes mesmo do lançamento de seu primeiro álbum em 2014 Goddess.

A pegada trip-hop esta presente no álbum quase que inteiro assim como as letras melosas com uma pitada de agressividade. Um ponto muito interessante no álbum inteiro é a falta de complexidade nas musicas, Banks consegue ser altamente parecida com FKA Twigs, mas ao mesmo tempo suas musicas não contem a excessiva leva de sons por segundo.

Goddess conta com incríveis produtores (SOHN, Lil Silva, Totally Enormous Extinct Dinosaurs), que fizeram mais do que algo bom. Mais um ponto a ser citado sobre a produção é que o nome de quem produziu não grita no meio da musicas (acontece muitas vezes com o Diplo) – é interessante a maneira como o álbum inteiro soa homogêneo, como se até as musicas antes lançadas tivessem sido feitas para ele.

Banks e seu primeiro álbum é sem dúvida alguma um must listen da musica atual, um debut que consegue chegar onde esta indo, e mais do que indica: grifa e sublinha isso!

Hozier

Lançamento: 19 de Setembro

Gravadora: Rubyworks/Island

Produção: Rob Kirwan

Duração: 53m26s

por Rubens Rodrigues

Você sabe que precisa prestar atenção em um artista quando a primeira música de trabalho é algo relevante como "Take Me to Church" (abaixo). Utilizando-se da intolerância religiosa como temática, a canção, que já havia sido lançada no EP homônimo em 2013, viralizou com o videoclipe de narrativa forte, fazendo referência clara aos acontecimentos que marcaram a comunidade LGBT e falta de políticas sociais relacionadas na Rússia.

Lançado em setembro de 2014, o álbum de estreia de Andrew Hozier-Byrne, ou simplesmente Hozier, confirma as expectativas de quem esperava algo tão acertado quanto as músicas lançadas no ano anterior. Embora o belíssimo single que impulsionou sua carreira ainda seja a melhor canção no registro, Hozier traz uma série de composições fortes e arranjos bem trabalhados que misturam sabiamente blues e folk com uma pegada indissociável ao rock.

As letras profundas ganham ainda mais destaque com a voz forte do músico, como fica perceptível em faixas como "To Be Alone", uma crítica aos hinos populares de cultura ao estupro, e "Sedated", uma espécie de pedido de salvação das drogas. Claro que nem tudo é espinho na trajetória musical do irlandês, que traz momentos menos obscuros como a espirituosa "Someone New".

Com um dos melhores álbuns do ano, Hozier ainda garantiu indicações no Grammy Awards, além de ter sido o responsável pelo single mais executado no Spotify em 2014. Basicamente, é o tipo de música que toca, e se ouvida com cuidado, faz pensar. O talento, portanto, é inegável. Um registro que merece crédito do primeiro ao último minuto, não que você vá querer parar de escutar.

Queen of the Clouds

Lançamento: 24 de Setembro

Gravadora: Island

Produção: The Struts, Klas Ahlund, Mattman and Robin, Lucas Nord, Ali Payami, Alx Reuterskiold, Mike “Scribz” Riley, Kyle Shearer, Captain Cuts

Duração: 43m29s

por Marlon Rosa

Quem passa horas entrando em vários sites e vasculhando a internet por uma banda, música ou cantor novo já deve conhecer o VEVO DSCVR, um canal da VEVO no YouTube que tem por objetivo dar aquele empurrãozinho para artistas em ascensão. Foi no ano passado que em uma das minhas visitas sabáticas ao canal me deparei com Tove Nilsson, uma cantora e compositora sueca de 26 anos. Fazia meu tipo de cantora, admito, impossível de não clicar e ouvir a música intitulada "Habits" (abaixo), que fora lançada em Março de 2013 e viria a ser o seu principal hit alcançando a #3 posição na Billboard Hot 100, vendendo mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos.

Hits e singles a parte, é costume que após emplacar uma música, o artista corra para lançar seu primeiro álbum de estúdio depois de ter sobrevivido só de EPs. Queen of the Clouds monta-se de personalidade ao explorar contradições e certas características sombrias, em um ambiente que apesar de às vezes decadente ainda possui um certo colorido próprio, o que faz com que o primeiro trabalho de Tove Lo, se destaque e não passe batido em meio a outros lançamentos pop do ano.

Destaque para as faixas "Timebomb", "Not On Drugs" e "Thousand Miles".

Take Me When You Go

Take Me When You Go

Lançamento: 03 de Outubro

Gravadora: RCA

Produção: David Ryan Harris, Martin Johnson, Mag, Kyle Moorman, Vaughn Oliver, Brandon Paddock, Starsmith, Peter Thomas

Duração: 49m48s

por Caio Coletti

Quando Betty Who surgiu com a insuperável “Somebody Loves You” (abaixo), quase dois anos atrás, a moça parecia ser a artista mais francamente anos 80 a aparecer na cena pop em muito, muito tempo. Talvez desde que La Roux lançou seu disco de estreia e deixou os outros artistas explorarem novos cantos e ramificações da paisagem musical oitentista e noventista. Nessa situação, era refrescante ouvir uma cantora/compositora de synthpop que tinha plena consciência do gênero em que estava se metendo e não tentava fugir das convenções dele. Tudo em Betty era muito direto, honesto e contagiante – e mesmo que Take Me When You Go não seja uma obra puramente oitentista como alguns esperavam, esse espírito permanece na estreia em disco da moça.

O co-compositor e produtor Peter Thomas, que foi seu colaborador desde “Somebody Loves You”, tem o nome em 11 das 13 faixas de Take Me When You Go, o que garante uma forte identidade para o álbum, e deixa mais claro também que a parceria Thomas/Who é inteligentemente atual ao mesmo tempo em que é cheia de referências. “All Of You” é simbólica nesse sentido, combinando muitos elementos comerciais (a parte instrumental depois do refrão, feita sob medida para as pistas, é puro Calvin Harris) com o espírito melódico e a preocupação com o feeling da música, algo que muitos artistas atuais perdem pela falta de sutileza. E Take Me When You Go é, de fato, muito mais sutil do que a energia cinética das composições de Betty faz parecer.

O disco passa sua mensagem nas entrelinhas, combinando um cenário de decadência-chique com um toque de rebeldia inspirada nas mulheres do rock (de Joan Jett à P!nk) e da cultura pop americanas (Thelma & Louise, alguém?). Betty consegue soar satisfeita e plena com o momento sem apelar para sentimentos adolescentes, como faz na empolgante "Glory Days", e consegue também criar canções de heartbreak sem cair nos clichês da música-de-separação, vide o baixo gostosinho de "Just Like Me", que abre o disco. Ela é sedutora sem perder a pose na nossa pillow talk favorita do ano, "Alone Again", e pesa um pouco nas guitarras de "Heartbreak Dream". Até a power ballad do disco, "Better", foge do melodrama.

Da sua forma peculiar, o que Betty Who faz nesse disco de estreia é uma maturação dos temas comuns do pop, e tem sido mais do que claro nos últimos tempos o quanto o gênero precisa dessa maturação. Embora se pretenda perene, e portanto vise conquistar o tempo todo novas gerações de adeptos, o pop precisa aprender a não subestimar seu ouvinte, e Take Me When You Go é um dos álbuns que melhor fizeram isso em 2014.

Tough Love

Tough Love

Lançamento: 13 de Outubro

Gravadora: PMR, Island, Interscope

Produção: BenZel, James Ford, Dave Okumu, Emile Haynie, Julio Bashmore, Nineteen85

Duração: 43m41s

por Caio Coletti

Não seria fácil para nenhum artista compor um segundo álbum quando o primeiro foi incluído pela Rolling Stone na lista de 100 melhores discos de uma década que acabou de começar. O fato de que Jessie Ware não perdeu tempo e chegou com Tough Love apenas dois anos depois de Devotion mostra extraordinária confiança e, especialmente, integridade artística de não se deixar pautar pela possível reação do público à suas escolhas musicais. Quando se ouve as 11 faixas desse disco da britânica, no entanto, é impressionante perceber a extensão das ousadias de que ela é capaz: mesmo não sendo francamente experimental como alguma de suas contemporâneas, Jessie é uma corajosa peregrina de gêneros, testando sua sensibilidade musical e compositiva contra uma gama enorme de influências. Não há nada de seguro em Tough Love, e é isso que o faz excepcional.

O disco começa com os sussurros da faixa-título, uma revisitação sexy de Sade, a intérprete da eterna "Smooth Operator" e musa inspiradora de Ware, mas logo Tough Love se mostra pronto para alçar vôos mais altos. “You & I (Forever)” tem colaboração do mago pop Benny Blanco e mostra a britânica se relacionando com o mainstream sem perder a identidade, enquanto o hit “Say You Love Me” (abaixo) é co-escrito por Ed Sheeran e traz a moça para um universo mais soul, embalada por um arranjo bem orgânico que é diferente de tudo que Jessie havia feito até então. É bacana vê-la usando a voz mais cheia, em contraste com o falsete de "Champagne Kisses", que faz par com a balançada "Sweetest Song" como as duas releituras mais criativas da musicalidade de Prince dos últimos anos.

Com sua apresentação musical cuidadosamente controlada, Jessie é quase uma Norah Jones com os pés mais decididamente no pop, abusando do apelo melódico para suportar suas viagens de gênero, e apresentando com maturidade uma elaboração temática que normalmente aparece à flor da pele nos trabalhos de artistas como Adele e Sam Smith. Tough Love é cheio de dicas e indícios de um coração quebrado, e reconhece a natureza torturante do amor – às vezes Ware assume até um tom suplicante, como na balada disco (sim!) "Want Your Feeling" –, mas é na sofisticação da produção e na cuidadosa escolha de refrões, timbres e insinuações vocais que o álbum de encontra como um dos melhores do ano.

rose ave.

Lançamento: 14 de Outubro

Gravadora: RCA

Produção: Dallas Green, P!nk

Duração: 36m59s

por Marlon Rosa

Uma das primeiras vezes em que vi Alecia Beth Moore, conhecida mundialmente como P!nk, cantar algo mais próximo do folk, foi em "I Have Seen the Rain", música composta pelo seu próprio pai no Vietnã. Logo, quando ouvi pela primeira vez sobre o projeto com o Dallas Green (City and Colour), não fiquei tão surpreso sobre ela se aventurar em um estilo diferente, mas não tão distante do seu timbre de voz.

O resultado da parceria entre a dupla foi o projeto You+Me, e por incrível que pareça, parecem cantar juntos há muito tempo. As melodias em sua maioria compostas por apenas dois instrumentos e os dois vocais são literalmente música para os ouvidos. As 10 faixas que foram praticamente compostas em apenas uma semana, e o álbum gravado em oito dias trazem um tom de uma versão inacabada, feita no improviso, o que no sentido geral dá mais originalidade e sentimento para um álbum tão acolhedor, melancólico e intimista.

Faixas que não podem deixar de serem ouvidas com mais calma: "No Ordinary Love", "Love Gone Wrong” (minha preferida) e por fim a que dá o nome para o trabalho, "You and Me".

Sound of a Woman

Lançamento: 17 de Outubro

Gravadora: Lokal Legend, Island, 4th & B’Way

Produção: Rami Samir Afuni, Jordan Orvosh, Simen & Espen

Duração: 50m21s

por Felipe Dantas

Kiesza deixou sua marquinha em 2014 de um jeito muito pessoal, não é a toa que o álbum diz sobre o "som de uma mulher" logo no título. E quando falamos "pessoal", não estamos falando de músicas introspectivas. A canadense chegou trazendo de volta um som que ninguém exatamente estava sentido falta... Assim pensávamos até ela chegar com “Hideaway” (abaixo).

Fazendo uma revisitação gostosa da house music dos anos 90, Kiesza trouxe à América o que está bombando na vida noturna européia graças ao Disclosure. E olha que antes ela cantava folk! E como se fosse um conjunto de "good vibes" que a artista quis ressuscitar, ela ainda nos traz um visual clubber e clipes cheios de coreografias bem boladas.

Sentimos essa vontade involuntária de mexer o esqueleto também em "No Enemiesz" e "Giant in my Heart", mas Kiesza preparou ainda mais para o álbum todo. Quando a dance music das duas primeiras faixas acaba e "Losin' My Mind" começa, um R&B estruturado e forte começa e a cantora nos deixa loucos de um jeito novo. Os rappers Mick Jenkins e Joey Bada$$ ainda contribuem ao longo do álbum para deixar o trabalho ainda mais firme.

O maior problema é que essa mistura de estilos pode não ser tão consumível no todo, fazendo algumas faixas se perderem. Se Kiesza bombou justamente com a dance music, então mais que a metade do álbum pode se perder.

É por isso mesmo que Kiesza marcou o ano de um jeito pessoal. Em Sound Of a Woman ela nos trouxe treze faixas fortes que talvez não se unam, mas cada uma mostra um verdadeiro talento da cantora em explorar o que ela quiser.

1989

Lançamento: 27 de Outubro

Gravadora: Big Machine

Produção: Max Martin, Taylor Swift, Jack Antonoff, Nathan Chapman, Imogen Heap, Greg Kurstin, Mattman & Robin, Ali Payami, Shellback, Ryan Tedder, Noel Zancanella

Duração: 48m41s

por Gabryel Previtale

Confesso que nunca fui o maior fã de Taylor Swift (acho que cheguei até a odiar a moça em um determinado ponto da minha vida), mas como o mundo dá voltas, cá estou eu pra falar do 1989, último álbum da cantora norte-americana. Muita gente anda falando que este é de longe o trabalho mais diferente e distante do ~country~ que a Taylor apresentou na sua carreira. Concordo e ainda digo que, em minha opinião, é o melhor até agora. Red, que veio anteriormente mostrava uma transição da artista, saindo do country e entrando no pop. Já o último álbum deixou isso bem claro, essa transição aconteceu e foi bem realizada. Até algumas falhas e buracos do penúltimo trabalho, foram consertados no 1989, deixando o álbum totalmente coerente.

Álbum pop coeso é algo que não temos visto frequentemente, essa coesão torna o CD simples e divertido por inteiro, voltado apenas para o entretenimento. Abandonou os instrumentos do country e se jogou nos sintetizadores do synthpop. Embora as melhores faixas tenham uma base meio oitentista (dando um fundo mais leve aos hits), há claramente outras influências atuais no CD da norte-americana, tais como: Sia, Lorde e Lana Del Rey.

Sobre as faixas do 1989: “Blank Space” (abaixo), de longe minha favorita e acho que de muitos outros fãs desse álbum. Ela tem um ritmo diferente, com tempos altos e baixos, e a letra é sensacional: “Nice to meet you, where you been?/I could show you incredible things/Magic, madness, heaven, sin”. “Welcome to New York” é a faixa que abre o CD, com amostra de sons dos anos 80, e é boa, mas a letra acaba ficando repetitiva. “Style”, que começa com um solo de guitarra bem à la Daft Punk, deixa tudo mais animado – o refrão também reflete um pouco mais de eletrônico e a interpretação da Taylor para cada verso e cada emoção é simplesmente maravilhosa, desesperada e apaixonada.

“Shake it Off”, que foi o primeiro single desse trabalho, funciona muito bem como faixa isolada, talvez não no conjunto da obra. Ótima faixa, muito dançante e animada, despretensiosa, meio “doa a quem doer, vamos sacudir”. “Wildest Dreams” é uma balada lenta, uma vibe quase Lana Del Rey, romântica e com refrão muito bom de ouvir. Há presença do eletrônico de novo e uma letra sensacional.

No geral, adolescentes e jovens vão se identificar muito com essa fase da Taylor, com as letras e tudo mais, ela que já disse em entrevistas que esse álbum é resultado de uma fase experimental quando ela estava curtindo muito pop e eletrônico. Voltando para o country ou não, Taylor com certeza alavancou sua carreira e conseguiu juntar milhares de fãs por todo mundo.

PS do editor: Taylor tirou todos, absolutamente todos os links do Youtube ou de qualquer outro site para ouvir os não-singles do álbum dela em streaming. Portanto, pedimos desculpas pelos links serem para performances ao vivo (no caso de “Welcome to New York” e “Style”) ou covers (no caso de “Wildest Dreams”).

Rock’n’Roll Sugar Darling

Lançamento: 03 de Novembro

Gravadora: Independente

Produção: Kassin, Adriano Cintra

Duração: 34m28s

por Gabryel Previtale

Ao que me parece, Thiago Pethit, sempre encarna um novo personagem a cada trabalho que lança, e não foi diferente no seu último álbum Rock’n’Roll Sugar Darling. Para os amantes de suas canções indie/MPB, essas evoluções e mudanças de caráter são sempre positivas e crescentes. Não consigo classificar Thiago nessa categoria “nova MPB”, embora a maioria de suas faixas passeiem por esse gênero, mas sem amarras ou limitações. Tanto é que nesse último álbum o cantor paulista decidiu colocar influências claras de rock clássico dos anos 70. O próprio artista disse que ter essas nuances do rock não faz desse um trabalho temático ou rotulado como “um CD de rock”. O cantor queria que o retrô fosse um elemento a somar, e não o foco do disco. Partindo disso, nós temos essa mistura da MPB poetizada e bonita com a sujeira e o peso do rock embutido nas faixas. Mistura que agradou a muito os fãs e acrescentou na música brasileira por ser algo sensível e diferente do que é produzido atualmente.

Quanto ao conteúdo do álbum, ele é um disco quente, com toques libidinosos (muitos) e muita testosterona (no sentido de ser algo sexual masculino). O trabalho conta com uma “Intro” interpretada pelo ator norte-americano Joe Dallesandro (muso de Andy Warhol), onde ele cita as músicas e fala um pouco sobre esse voluptuoso anjo sujo e do mal que extravasa pelas canções. Tudo isso ajuda o CD fazer sentido como um todo.

Sobre as faixas: a mais comentada e a que dá o tom lascivo ao trabalho, com certeza é canção-título, “Rock’n’Roll Sugar Darling”: "Doce como açúcar explode na sua boca / Vem chupar meu rock'n'roll". Melódica, bem redonda, com fundo musical de rock clássico e guitarras bem presentes, alterna em versos em inglês e o refrão em português. Em “Quero Ser Seu Cão”, o cantor reforça esse convite ao lascivo e voluptuoso nessa referência clara ao The Stooges (do single “I Wanna be Your Dog”). “Romeo” (abaixo) tem participação do Hélio Flanders (Vanguart) – a letra seria pesada se não fosse irônica e bem calculada no contexto. O abuso de guitarras e efeitos é bem interessante e valorizou a letra (que é melancólica, mas abordada de um jeito diferente). “Save the Last Dance” é uma faixa bem confusa, com inglês e português misturados e muitos elementos eletrônicos. “Voodoo” é diferente e interessante, com coro gospel americano que acaba caindo na batida do rock clássico. Confesso que quando percebi a faixa relacionei com “I Put a Spell on You”, e depois o próprio Thiago disse em entrevista que se inspirou na base desse clássico para produzir a sua faixa.

Em suma, é um grande trabalho artístico, mas deve ser ouvido de mente aberta e sensibilidade em níveis maiores. Não é um disco para simples entretenimento, há uma linha de sentimentos que devem ser seguidas (ou compreendidas) para que o álbum surta o efeito que o cantor pensou quando o produziu.

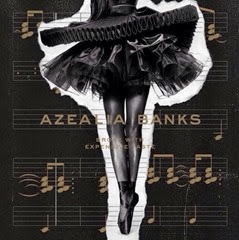

Broke With Expensive Taste

Lançamento: 06 de Novembro

Gravadora: Azealia Banks, Prospect Park, Caroline

Produção: Azealia Banks, Apple Juice Kid, Araabmuzik, Ariel Pink, Boddika, Enon, Lazy Jay, Lil Internet, Lone, Machinedrum, M.J. Cole, Oskar Cartaya, Pearson Sound, Pop Wansel, SCNTST, Sup Doodle, Yung Skeeter

Duração: 60m19s

por Ilson Junior

6 de Novembro de 2014, data de uma grande surpresa, um acontecimento já visto como utópico - e até motivo de piada - se tornou realidade: Azealia Banks, aquela rapper tão conhecida pelo seu comportamento desbocado e temperamento forte lançou seu álbum de estreia, três anos após seu grande hit “212” (também encontrado no álbum) começar a dar ascensão à artista. Ousado e carregado de promessas, o Broke With Expansive Taste capturou sem dúvida alguma a atenção de qualquer um que se dispôs a ouvir – independente de ser gostado ou não, o álbum merece muito reconhecimento, mas isso não seria surpresa vindo de uma artista que sempre soube ser genuinamente ímpar em seu trabalho.

BWET chegou pisando em ovos após tanto tempo de espera, e as expectativas dos fãs - e até daqueles que esperavam o fracasso dela - eram grandes, mas particularmente sempre senti essas expectativas muito nebulosas, ciente de que Azealia nunca foi de fazer algo repetido ou monótono.

Antes de dar play na primeira musica já me preparei para toda a ousadia despeitada da cantora que não temeu desafiar até Kanye West a fazer algo melhor. Segundo ela o “Broke With Expensive Taste é o mais inovador, é o mais novo, é o mais agora” e ao menos dessa vez, longe de qualquer briga em redes sociais, não digo que ela tenha falado mais do que deveria. O álbum de estreia de Banks pode não ser o melhor, mas é sem duvidas o novo; é experimental, é ousado, é ímpar faixa-a-faixa, e pode não ter carregado a sonoridade do tão bem conceituado EP 1991, mas traz o crescimento da artista que não teve medo de mostrar que não apenas sabe fazer um bom rap como em “Miss Camaraderie” mas também sabe usar sua voz muito bem, como em “Nude Beach A-Go-Go”, que até surpreende quem já conhecia a potência vocal da artista. O eletrônico e experimental tão presentes no álbum o envolvem em uma vibe alegre, bem combinada até com o cenário dark de musicas como “Ice Princess” – uma das faixas mais comerciais do álbum – e “Heavy Metal and Reflective”, que consegue com sua sonoridade pesada impor respeito ao disco.

Um show de ousadia e experimento, Broke With Expansive Taste traz sonoridades de diversos estilos musicais, desde o pop de ótima qualidade vocal e instrumental em “Chasing Time” (abaixo) até a musica latina tão bem trabalhada em “Gimme a Chance”. Azealia pode até ter decepcionado alguns que não acostumaram com suas surpresas, mas digo como uma das maiores certezas da vida que merece desfilar com louvor entre os melhores álbuns de 2014.

Earth Sick

Lançamento: 11 de Novembro

Gravadora: Tusk or Tooth

Produção: Oh Land

Duração: 51m20s

por Caio Coletti

Se tem alguma coisa que este que vos fala aprendeu na última década acompanhando música pop é que a dinamarquesa Oh Land é infalível. Na ativa desde 2008, quando lançou o disco de estreia Fauna, a moça enfileirou outros dois trabalhos de estúdio impecáveis (Oh Land, de 2011, e Wishbone de 2013) e se infiltrou nas listas de audições obrigatórias para os fãs do gênero mesmo sem atingir o Olimpo do mainstream. Depois da desmerecida má recepção do último álbum, Oh Land cortou laços com as gravadoras e produziu Earth Sick de forma independente, compondo, produzindo e tocando quase tudo que pode ser ouvido nas 11 faixas do disco. Esse esquema de produção faz bem à artista, que entrega a obra mais pura e autêntica da sua discografia, uma pérola de delicadeza pop e faro melódico.

A primeira metade de Earth Sick é formada por seis baladas de instrumentação e tematização sutil. O single “Head Up High” (abaixo) é o paradigma dessas canções, brilhante sem fazer muito estardalhaço e machucada sem transbordar ressentimento. A fórmula ganha pequenas variações: a faixa-título, “Earth Sick”, é um suspirante exercício de climatização em que o registro agudo da dinamarquesa parece dançar em círculos ao redor dos sintetizadores; as lindíssimas "Nothing is Over" e "Doubt My Legs" testam com sucesso as particularidades de Oh Land em um ambiente melódico mais próximo à balada tradicional; e a transicional "Half Hero" se pergunta como uma balada raivosa de Adele soaria se a britânica fosse mais dada à experimentações instrumentais.

A fatia final do disco se preocupa mais com batidas, e com isso ganha um ar mais direto. Essa é uma parte da musicalidade de Oh Land que é mais informada pelas experiências de gênero do Wishbone do que a maioria dos críticos e fãs estaria propenso a admitir, e a verdade é que a dinamarquesa amadureceu muito esse som no último ano. “Daylight” explode em corais no último minuto, “Hot ‘n’ Bothered” se aproxima do hip hop sem perder a identidade experimental e indie, “No Particular Order” coloca um exército de sopros para funcionar a favor de uma apoteose musical, e e a dramática “Trailblazer” fecha o Earth Sick com o espírito experimental e lindamente melódico que é a força propulsora de uma das discografias mais interessantes e relevantes da última década.

Sucker

Lançamento: 15 de Dezembro

Gravadora: Asylum/Atlantic/Neon Gold

Produção: Rostam Batmanglij, Patrick Berger, Benny Blanco, Cashmere Cat, Stefan Gräslund, John Hill, Jerry James, Greg Kurstin, Steve Mac, Justin Raisen, Jarrad Rogers, Stargate

Duração: 40m19s

por Felipe Dantas

2014 foi o grande ano de Charli XCX. E não vamos atribuir isso à "Fancy" não. Se o True Romance foi um pop experimentalizado, Sucker é onde a britânica finalmente atingiu seu objetivo. Com o álbum, ela faz uma grande homenagem à tudo o que a educou culturalmente como uma digna filha dos anos 90-2000. Há aqueles vocais grudentos igual Britney o fez para ela, há uma atitude feminina autônoma, educada pelo girl-power ascendente da década passada e também um casamento arranjado por ela entre o pop ritmado com melodias viciantes e as guitarras impositivas do punk-rock.

Além da sonoridade, também vemos o berço onde Charli nasceu por todo o resto de seu trabalho. Suas letras falam sobre o desejo da fama, sobre sair com as melhores amigas e se divertir, aproveitar Los Angeles como se fosse uma estrela de cinema. Sem esquecer que as referências aparecem também nos videoclipes, como Thelma & Louise, filme de 1991, sendo inspiração do recente "Doing It".

Muitos reclamam que a britânica "traiu o movimento", mas ele sempre esteve presente. Ela originalmente queria um álbum punk feminista, divulgando até algumas músicas que foram descartadas. Mas aquele não era o momento dela, e de qualquer forma está tudo em Sucker. Com uma banda formada apenas por garotas, Charli é uma rebelde que manda todo mundo se foder na faixa-título, que não é obrigada a aturar babaca em "Breaking Up" e muito menos precisa de qualquer macho para ter prazer em "Body of My Own". É tudo sobre ela, sobre seu corpo, e Charli faz como bem entender.

Sucker é uma grande homenagem à era de ouro do plastic pop, ao mesmo tempo que é um grande ato de reinvenção do gênero pela própria Charli. Definitivamente queremos ela por perto por um longo tempo.