por Caio Coletti

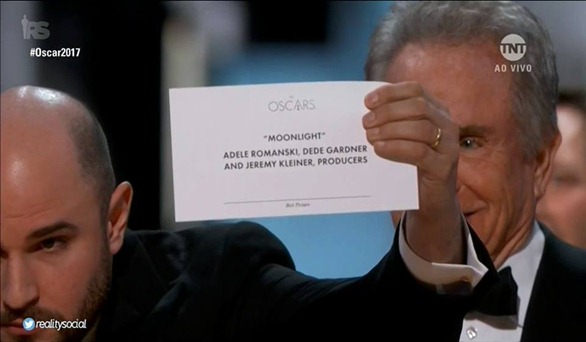

É, isso aconteceu. Em um momento de entrar para a história, para o bem ou para o mal (provavelmente para o mal), dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Warren Beatty leu o envelope errado e entregou para La La Land o prêmio de Melhor Filme do Oscar 2017, quando o verdadeiro vencedor era Moonlight. O produtor do musical, Justin Horowitz (visto na foto acima segurando o papel com o nome do filme “adversário”), notou o erro e ajudou a corrigí-lo, em um dos momentos mais constrangedores, bizarros e surpreendentes da história da premiação. Horowitz também dispensou a sugestão do apresentador Jimmy Kimmel, que queria que a equipe de La La Land permanecesse com suas estatuetas apesar do erro, dizendo: “Eu vou ficar muito feliz de entregar isso para meus amigos de Moonlight”. Enquanto Horowitz abraçava o diretor Barry Jenkins e a equipe do drama independente que subia ao palco, o Oscar mais chocante dos últimos tempos terminava com um gesto admirável de fair play.

Review: Moonlight é uma obra prima discreta, mas absolutamente fundamental

Na verdade, eu não deveria usar esse termo, porque arte não é esporte – algo que o Oscar nunca realmente entendeu, visto que iria contra a própria premissa de sua existência. Em uma era de produção cinematográfica tão rica e diversa, La La Land e Moonlight podem existir, e entrar para a história do cinema como realizações brilhantes, sem anularem um ao outro. Como costuma acontecer nas temporadas de premiação, esses dois gigantes que competiram até o final pelas honrarias são filmes absurdamente diferentes: um é um musical que homenageia os clássicos do gênero com pompa e encanto, uma realização técnica impecável, que traz modernidade e idealismo de volta a uma forma de arte quase morta (e que não deveria estar); outro é uma história urgente, contada com delicadeza e floreios artísticos transcendentes, socialmente fundamental e tecnicamente brilhante, dono de uma poesia que o torna muito maior do que a soma de suas (já espetaculares) partes.

Como aconteceu com Birdman e Boyhood, lá no Oscar 2015, são duas obras primas que podem fundamentalmente coexistir e, de suas próprias formas, mudar o rumo do cinema como arte. Exatamente como aconteceu com aqueles dois filmes, no entanto, um dos dois favoritos do Oscar 2017 tinha claramente a maior importância na narrativa cultural, e desta vez era Moonlight. Então, sim, a Academia acertou em cheio ao dar ao filme de Barry Jenkins o prêmio maior da noite, e não é justo que sua vitória seja manchada por esse erro bobo, tanto quanto não foi justa a montanha-russa de fortuna e “desgraça” que a equipe de La La Land passou no palco.

Essa contradição, no entanto, foi só a última de muitas que observei no Oscar 2017. Com ou sem erro de envelope, ele já estava destinado a ser simbólico do tempo em que vivemos como sociedade – qualquer um que acompanhe o mundo do entretenimento ou da política (ou ambos, como este que vos fala) entende que os últimos anos foram, para ser propositalmente vago sobre algo que não pode ser definido em palavras, complicados. A ideia de que arte é narrativa social, e que ela pode fazer diferença politicamente, tem se tornado mais comum, mas a resistência a isso vem de um grupo que diverge do ponto de vista naturalmente mais liberal da comunidade artística, que se vê hostilizada pela extrema direita nos EUA, no Brasil e no mundo todo.

Review: Artificial e genuíno, La La Land encarna a própria contradição do cinema

Como ponto de confluência desse diálogo social, o Oscar se via em uma encruzilhada em que cada decisão seria vista como política, além de artística. Eu, particularmente, acho que isso é positivo – quando a arte é forçada a ter um ponto de vista, o discurso social caminha adiante, quer você concorde com esse ponto de vista ou não. A vitória de Moonlight, todas as circunstâncias deixadas de lado, sinaliza que a Academia, renovada pela presidenta Cheryl Boone Isaacs após a polêmica do #OscarsSoWhite nos últimos anos, também entende que arte é discurso social. Moonlight é o primeiro em muitas coisas: feito com apenas US$1.5 milhão, o filme de Barry Jenkins é muito provavelmente o mais barato a vencer o prêmio principal do Oscar; é também o primeiro com um protagonista LGBT a alcançar tal feito, e o primeiro com um elenco completamente negro (outro filme com tal distinção, Fences, estava indicado esse ano).

E sim, apesar de nenhuma dessas coisas ser o fator decisivo pelo qual o filme é tão excelente quanto é, não podemos simplesmente dispensá-las, porque elas tem valor simbólico imenso, especialmente agora que Moonlight é um vencedor do Oscar de Melhor Filme, o prêmio cinematográfico de maior prestígio e visibilidade internacional (sim, mais que Palma de Ouro – infelizmente, talvez). Há algo de doce e saboroso em saber que um filme com essas características pode ser contemplado com esse tipo de prestígio literalmente acadêmico, em um prêmio que costuma ter um gosto muito específico, rígido, conservador no sentido de incapaz de mudar e se adaptar aos tempos. É uma vitória incontestável em muitos sentidos, porque é merecida e é concretamente positiva para nós como sociedade.

E no entanto, não é uma vitória completa, porque a Academia não poderia nos dar esse gostinho. Como devoto do mundo do entretenimento, assistir ao Oscar sempre foi uma experiência agridoce – ele é como nossa criança mal-criada, que toma decisão errada atrás de decisão errada, mas que é tão importante para a indústria que nós acompanhamos tão de perto o ano todo que não podemos simplesmente deixá-lo sem supervisão. Em 2017, vimos um número recorde de pessoas não-brancas indicadas às categorias de atuação, o primeiro diretor de fotografia negro a conseguir entrar na disputa, o primeiro vencedor muçulmano de um prêmio de melhor ator (Mahershala Ali, também de Moonlight), o diretor mais jovem a vencer a estatueta de sua categoria (Damien Chazelle, de La La Land). Nesse ano, a Academia andou vários passos para frente – mas não sem dar alguns para trás.

O maior deles provavelmente é a vitória de Casey Affleck (na foto acima), por Manchester à Beira Mar, na categoria Melhor Ator. O irmão mais novo de Ben Affleck tem um passado conturbado, para dizer o mínimo – em 2010, foi acusado por uma produtora e uma diretora de fotografia de assédio sexual. Ambas trabalhavam no seu filme de estreia na direção, Eu Ainda Estou Aqui, um falso documentário estrelado por Joaquin Phoenix. Affleck não quis levar o caso ao tribunal, preferindo pagar indenizações às suas vítimas, e nunca falou publicamente sobre isso (nunca foi pressionado tampouco, diga-se de passagem). É uma questão complexa: embora oficialmente o caso tenha sido resolvido na justiça, fica mais que claro para qualquer um com dois olhos e algum bom senso que o sistema judiciário é injusto com mulheres que sofrem abuso sexual. Caso escolhessem ir aos tribunais, essas mulheres enfrentariam o escrutínio e provavelmente a humilhação de um júri popular, sampleado de uma sociedade ainda absurdamente misógina.

Review: O luto no cinema nunca foi tão real quanto em Manchester à Beira Mar

Por essas razões, há de se desconfiar do “acordo” feito por Affleck com suas vítimas, e há de se questionar a moralidade de celebrar e laurear um profissional com esse tipo de histórico. O mesmo vale para Mel Gibson, que, menos de uma década depois de soltar veneno anti-Semita e homofóbico publicamente, estava indicado ao prêmio de Melhor Direção por seu maniqueísta e ultra-violento (no mau sentido) épico de guerra Até o Último Homem. A ideia de que o Oscar deveria julgar apenas talento, sem interferência da vida pessoal dos artistas, apela para a razão de muita gente que defende a decisão da Academia de indicar ou premiar essas pessoas, mas fundamentalmente eleva esses artistas a um patamar em que suas ações não afetam suas vidas concretas como aconteceria com outras pessoas comuns. Um bibliotecário que assediasse sua colega de trabalho seria despedido (ou acharíamos justo que fosse), mas Casey Affleck ganha um Oscar? I call it: um peso, duas medidas.

Essa contradição da Academia apareceu de formas menores em outras categorias. Basta olhar para o triunfo de Até o Último Homem na categoria Mehor Edição e para a vitória de Mogli – O Menino Lobo em Melhores Efeitos Especiais. Ambos são incríveis feitos técnicos, mas bateram trabalhos mais criativos e inteligentes em suas categorias – a vitória de Mogli, especialmente, soa como um triunfo do fotorrealismo digital sobre a visão artística no uso dos efeitos digitais no cinema. Enquanto isso, a vitória da jovem ingénue Emma Stone (que absolutamente mereceu sua indicação por La La Land) sobre os retratos duros e ambiciosos de mulheres complicadas realizados por Isabelle Huppert (Elle) e Natalie Portman (Jackie) fala a uma veia tradicionalista do Oscar que ainda está lá. Por outro lado, a Academia falou alto contra Donald Trump ao entregar o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro para Asghar Farhadi, de O Apartamento, que foi proibido de entrar nos EUA graças à nova política de imigração do presidente americano.

Quando alguém me perguntar o que o Oscar significa para a indústria do entretenimento, para a sociedade, e para mim pessoalmente, eu vou apontar para a edição de 2017. Em seu momento mais glorioso, e mais terrível, o Oscar 2017 foi a reflexão perfeita do momento que vivemos no mundo, da incansável batalha de cabo de guerra entre uma força cultural inescapável, que nos empurra para progresso social e civil, e uma resistência igualmente formidável. Quanto mais forte a primeira bate (Moonlight), mais furiosamente a segunda revida (Affleck) – mas deveríamos celebrar o quanto de progresso conseguimos fazer, aproveitar os (ainda que insuficientes) pedaços de luz que conseguimos jogar em um mundo em conflito através da nossa arte.

No último episódio da primeira temporada de True Detective, Rust conversa com o seu parceiro, Marty, sob um céu salpicado de estrelas. Rust postula que existe apenas uma grande história sendo contada pela humanidade, seja em sua trajetória natural pelos tempos ou na ficção que produz: uma história de luz vs. escuridão. Olhando para o céu, Marty lamenta que os pontos estrelados sejam tão mínimos em relação ao negrume que os cerca. “Eu acho que você está olhando para isso errado”, responde Rust. “Um dia, houve apenas escuridão. Se você me perguntar, a luz está ganhando”.