Essa semana O Anagrama completa 6 aninhos! Incrível pensar em como esse tempo todo passou rápido, e o quanto o site mudou de 2009 pra cá, mas mais incrível ainda é pensar em quanta coisa, quanta cultura pop, passou por aqui e pelo mundo nesse período. Por isso, para comemorar em grande estilo os 6 anos do site, resolvemos olhar para fora de nós mesmos e montamos uma série de listas selecionando alguns dos “itens” mais marcantes da cultura pop dos últimos anos. Serão dois posts de TV, dois de cinema e dois de música, para pagar tributo ao caráter multi-assunto d’O Anagrama, nos próximos seis dias, e embora as nossas seleções sejam muito pessoais, como sempre estamos mais que abertos para discutir quem faltou e quem sobrou nas listas com vocês, maravilhosos leitores!

Essa é a nossa lista de 6 filmes que marcaram as telas de 2009 pra cá. Amanhã revelamos 6 personagens de TV que fizeram nossa cabeça nesses anos todos.

Bastardos Inglórios (Inglourious Basterds, EUA/Alemanha, 2009)

Direção e roteiro: Quentin Tarantino

Elenco: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brühl, Til Schweiger, B.J. Novak, Sylvester Groth

153 minutos

por Caio Coletti

Bastardos Inglórios abre seus impressionantes 153 minutos com uma longa cena de diálogo entre o Coronel Hans Landa de Christoph Waltz, um notório “caçador de judeus” da Alemanha nazista, e o fazendeiro LaPadite (Denis Ménochet), que está escondendo várias garotas judias no porão da sua propriedade. Carregada de ameaça velada, brincadeiras conceituais (nenhuma melhor do que a “troca de linguagens” operada pelos personagens) e com uma introdução arrasadora ao fascinante e ameaçador personagem que garantiu o Oscar à Christoph Waltz, a sequência poderia ser um desastre na mão de um diretor menos paciente, experiente e centrado do que Quentin Tarantino. É difícil conceber que esses adjetivos valham para o diretor que filmou um sonho molhado adolescente cheio de violência e incoerência no clássico Pulp Fiction, mas a maturidade de Tarantino é essencial para que Bastardos Inglórios funcione – a câmera menos irrequieta e mais elegante do diretor ajudam a vender a reconstituição de época e a verossimilhança de um roteiro que, essencialmente, reinventa a história da Segunda Guerra Mundial; sua propensão a equilibrar os personagens e pontos de vista desse épico de 2h30 denotam a complexidade da história sem fazê-la pender para o lado de nenhum dos personagens, tornando-o a figura dominante do filme. Nem mesmo o Tenente Aldo Raine de Brad Pitt, no papel o candidato natural a estar no centro dessa história, alcança o feito, e se o Coronel Landa ainda é a figura mais lembrada do filme é em grande parte culpa de Waltz, em uma atuação carismática e grave nas mesmas medidas.

A história caminha para o clímax em dois pontos de vista essenciais: do lado dos Aliados, o grupo de soldados que dá título ao filme, liderados pelo Tenente Raine, participam de um esquema engenhoso para assassinar o Führer e terminar de uma vez por todas com a odisseia que seguem a anos, matando e escalpelando mais nazistas do que qualquer outra divisão do exército americano; já a Shosanna interpretada por Mélanie Laurent planeja sua própria vingança contra os nazistas que dizimaram sua família judia – disfarçada como dona de um pequeno cinema, ela vira objeto de desejo de um famoso herói de guerra (Daniel Brühl) que consegue que a festa de lançamento do filme sobre seus feitos no campo de batalha seja feita no estabelecimento da moça. Tarantino costura outros personagens na história, de todos os espectros possíveis da trama e da época retratada, com a facilidade e a naturalidade de um dos melhores e mais distintivos roteiristas da sua geração, e o elenco dá vida a essas personas com energia e timing cômico afiado. Cheio de outras setpieces sustentadas por diálogos (notadamente, a cena do bar), o filme sustenta sua metragem na base do senso de entretenimento e da paixão pelas possibilidades narrativas do cinema.

A lição básica, no final das contas, é que quando alguém com o gênio de Quentin Tarantino nos entrega a oportunidade de uma das sessões de cinema mais divertidas em muito tempo, com personagens completamente realizados e uma veia satírica que nunca ultrapassa a linha do cinismo – a nós, como público, só resta parar e assistir.

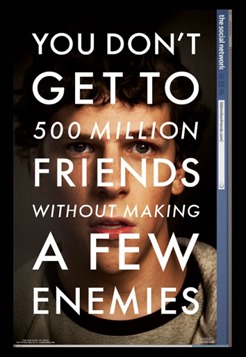

A Rede Social (The Social Network, EUA, 2010)

Direção: David Fincher

Roteiro: Aaron Sorkin, baseado no livro de Ben Mezrich

Elenco: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Rooney Mara, Rashida Jones, Armie Hammer, Justin Timberlake, Dakota Johnson

120 minutos

por Caio Coletti

Celebrado pela disciplina e precisão quase cirúrgica que aplica a seus filmes, sejam eles histórias de assassinos (Se7en, Zodíaco), suspenses claustrofóbicos (O Quarto do Pânico), ou thrillers com ambições conceituais e filosóficas grandiosas (Clube da Luta, Garota Exemplar), David Fincher foi a escolha perfeita para trazer para o cinema o texto de Aaron Sorkin (The Newsroom) sobre o criador do Facebook, Mark Zuckenberg, e o processo judicial que marcou a popularização da marca. A Rede Social, nas mãos de Fincher, se aproveita dos diálogos sempre complexos e intrincados de Sorkin para trabalhar nas reentrâncias dessas explosões verborrágicas e nos envolver em uma história que, como somos deixados para perceber só perto do final, é essencialmente sobre solidão e o estranho ímpeto que a interconexão da internet proveu à nossa geração. O diretor coordena fotografia, trilha-sonora, edição e atores para criar um estranho drama de tribunal (sem o júri popular) que analisa com muito mais profundidade e dedicação aos detalhes a backstory de seus personagens, usando com exemplar eficiência a performance comedida e genial de Jesse Eisenberg para ancorar o filme em Mark Zuckenberg ao mesmo tempo que o expande para retratar, em sua essência, a relação do hoje bilionário com todos aqueles a sua volta. A Rede Social não é só o retrato de um gênio excêntrico e desajeitado socialmente, mas o primeiro filme que dispensa a conversa sobre o porquê de ele ser assim e prefere analisar os efeitos que seu comportamento tem no mundo – tanto aquele que está imediatamente ao seu redor quanto num contexto maior.

Por trás desse drama de tribunal complexo e intrigante, no entanto, está um filme extremamente humanista, com uma visão de Zuckenberg e da geração da qual ele faz parte que passa longe de julgar essas pessoas por serem quem são. Muitas vezes acusado de deixar as emoções de seus filmes em segundo plano em favor da técnica, aqui essa característica de Fincher trabalha junto com a narrativa, escondendo em pequenos momentos e no discurso das entrelinhas a mistura de admiração, pena e curiosidade que define o olhar de Sorkin para o mundo conectado que ele destrincha aqui. Alguns dos melhores filmes, no final das contas, são aqueles que se escondem por trás da pretensão de ser sobre alguma coisa ou alguém, para serem na realidade sobre um aspecto da experiência humana que pode ser identificável para todos os espectadores que realmente se abrirem a experiência da obra. A Rede Social, com todas as suas polêmicas e hypes, é essencialmente sobre tomar as rédeas da própria vida, assumir as próprias ambições e tentar viver socialmente sem nunca deixar de ser verdadeiro consigo mesmo – e sobre todos os inimigos que é impossível não arranjar nesse caminho.

Com um elenco forte e coeso, liderado por uma performance de Jesse Eisenberg que segue sendo o retrato definitivo desse tipo de personagem e apoiado pela ótima aparição de Andrew Garfield como o brasileiro Eduardo Saverin, A Rede Social é um dos dramas essenciais do nosso século até agora, e precisa urgentemente começar a ser visto como tal.

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2, EUA/Inglaterra, 2011)

Direção: David Yates

Roteiro: Steve Kloves, baseado no romance de J.K. Rowling

Elenco: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes, Alan Rickman, Evanna Lynch, Helena Bonham Carter, Jason Isaacs, Helen McCrory, Tom Felton, Matthew Lewis, Bonnie Wright, Maggie Smith, Jim Broadbent, David Thewlis, Julie Walters, Natalia Tena

130 minutos

por Caio Coletti

Há de se argumentar que As Relíquias da Morte – Parte 2 não é o melhor filme dessa lista, e talvez destoe do restante dela por ser o único blockbuster apoiado em efeitos especiais e cenas de ação. Montar um ranking de filmes marcantes desde 2009 e ignorar o final de uma das sagas mais imensamente populares e importantes para cultura pop do nosso século, no entanto, não parecia a coisa certa a fazer. Reliquias chegou em 2011 e destruiu a pretensão de objetividade que existia dentro de cada crítico, e especialmente cada espectador, que estivera com Harry desde o começo da jornada, seja nos livros ou nos filmes. Sob a direção de David Yates, o homem que deu à série o seu estilo visual definitivo, o filme trouxe para a tela a apoteose da jornada de Harry, Rony, Hermione e de todos os outros coadjuvantes que se tornaram essenciais devido ao tempo que passamos com eles, e se estabeleceu como a prova de que uma boa história ainda é capaz de fisgar melhor o público do que qualquer espetáculo vazio de efeitos. O clímax tecido por J. K. Rowling chegou à tela em uma adaptação geniosamente fiel, mas que mesmo assim encontrava espaços para transformar aquilo que estava no livro em um material pertinente para o que víamos nos filmes. Roteiristas de futuras adaptações de literatura popular deveriam estudar Relíquias – Parte 2, porque é exatamente assim que isso deveria ser feito – mérito da mão segura de Steve Kloves, que também era um dos que estavam com Harry desde o começo.

Para um filme-irmão de Relíquias – Parte 1, essa obra conclusiva da série tem um estilo muito próprio, e muito diferente de seu antecessor. Onde a fotografia e a trilha-sonora brilharam no clima de indie-drama da Parte 1, com os protagonistas vagando pelas florestas do mundo mágico e “trouxa” a procura das primeiras Horcruxes e descobrindo segredos e partes escondidas de si mesmos; na Parte 2 o destaque vai todo para o confronto final entre os defensores de Hogwarts e os Comensais da Morte, usando com sabedoria o conhecimento que o público já tinha dos personagens e as atuações sempre espetaculares de um elenco que reúne o melhor da arte dramática britânica, e envolvendo o espectador nos destinos (alguns mais afortunados que ouros) de cada uma das criações de Rowling. Tal e qual sua contraparte literária, Relíquias não é um final indulgente, não insulta a inteligência do espectador e revela uma trama bem costurada, mesmo que não em tantos detalhes quanto na série de livros, com toda a história de Harry e companhia desde a primeira aventura, A Pedra Filosofal.

O resultado dessa aposta incondicional nos personagens é aquele que talvez seja o mais espetacular, envolvente e satisfatório ápice narrativo dos últimos anos, especialmente dentro do gênero em que se encontra. É também uma experiência simbólica para quem quer que tenha passado pela infância e adolescência na companhia desses personagens, e é um “adeus” muito apropriado em relação a tudo o que a série construiu na sua trajetória. Ou talvez seja um “até logo”. Afinal: “não importa se você volte através das páginas ou da tela grande, Hogwarts vai estar sempre lá para te dizer ‘seja bem-vindo ao lar’”.

As Aventuras de Pi (Life of Pi, EUA/Taiwan/Inglaterra/Canadá/França, 2012)

Direção: Ang Lee

Roteiro: David Magee, baseado no romance de Yann Martel

Elenco: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Rafe Spall, Gérard Depardieu

127 minutos

por Caio Coletti

Ang Lee sempre foi um diretor notável pela sensibilidade e excelência com a qual lidava com as emoções e fantasias de seus personagens. Até o seu Hulk era mais complexo psicologicamente do que qualquer fã de quadrinhos estava pronto para ver no cinema. Talvez por isso As Aventuras de Pi seja o filme que tenha lhe rendido o segundo Oscar de Melhor Direção (ele levou também por O Segredo de Brokeback Mountain, é claro) – toda a sua narrativa é um amálgama fascinante de imaginações e cores, explodindo em torno de uma narrativa enganosamente simples que esconde uma grande mensagem. Na melhor tradição dos bons diretores da Hollywood antiga (Spielberg sendo apenas o primeiro exemplo entre eles), Lee nos envolve com a trama habilmente através de situações com as quais podemos nos identificar, vide a luta por sobrevivência de Pi durante o tempo que passa como náufrago, tendo por única companhia o tigre selvagem que batiza de Richard Parker, ou sua história de vida, que nos é contada em flashbacks visualmente hipnotizantes. A dualidade determinada do final firma a prescrição de que nem sempre entregar uma resposta mastigadinha para o público é a melhor maneira de terminar uma história – Pi é muito melhor por nos deixar em dúvida, e exala muito mais verdade por conta disso.

No final das contas, Lee fez com o best-seller de Yann Martel um filme sobre a dúvida essencial do homem sobre a existência de Deus, sobre a angústia existencial que advém de viver o tempo todo em uma realidade opressiva e muitas vezes nada bela como a nossa. Fez tudo isso, mas o fez com uma narrativa notavelmente inventiva, que celebra a nossa capacidade de criar e nos maravilharmos com as nossas próprias criações, de enxergar as partes belas da natureza que nos cerca mesmo que ela se traduza em um grande perigo para a nossa sobrevivência. É um filme impiedosamente bem-dirigido, que tira da fotografia sensacional do chileno Claudio Miranda todo o brilho e grandiosidade da paisagem e dos efeitos especiais praticamente indistinguíveis das partes “reais” do filme. É uma realização técnica impressionante, realmente, mas a serviço de uma história que, acima de tudo, precisava e muito ser contada.

Ela (Her, EUA, 2013)

Direção e roteiro: Spike Jonze

Elenco: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara, Chris Pratt, Bill Jader, Kristen Wiig, Olivia Wilde

126 minutos

por Fernanda Martins

Direto ao ponto: a genialidade de Her começa com o título. A serenidade em dizê-lo sempre instiga e nos convida a repeti-lo. Theodore, interpretado pelo excelentíssimo Joaquin Phoenix, tem um melancólico e compassado sofrimento ao término do relacionamento com o, até então, “amor de sua vida”. No entanto, o íntimo do filme está, na verdade, no gap estabelecido pelas desconstruções do enigmático e intrínseco amor. O roteiro ímpar e impecável de Spike Jonze nos faz refletir, a cada monólogo de Theodore, sobre a luta instaurada pelo personagem, em relação às maneiras de amar estabelecidas pela efêmera e vaga era digital. Pasmem, mas Theodore nos convence, a cada minuto de filme, que é possível se apaixonar e fazer o famoso “papel de trouxa” em qualquer época e em qualquer circunstância.

Atentando-se às subjetividades irônicas propostas no filme, o personagem interpretado por Phoenix, ao mesmo tempo em que trabalha escrevendo cartas para casais apaixonados, vive em contato direto com a alta e futura – não mais de 30 anos – tecnologia. É exatamente em seus dias conflituosos e pouco harmônicos que Theodore adquire Samantha, um sistema operacional promissor. Samantha não aparece em nenhum momento no filme, apenas sua voz – interpretada pela competentíssima Scarlett Johansson – é que brilha. O sistema que, até então, é direcionado a ler e-mails e corrigir alguns dos textos de Theodore, com o tempo se revela um crush do personagem.

Em busca da “cura do amor perdido”, Theodore se apaixona pelo sistema operacional, e é exatamente aí que a obra prima contemporânea de Spike se revela muito mais forte do que pensamos. Aos que duvidam da possibilidade de se apaixonar que o ser humano tem, faço-lhes um desafio: assista ao filme sem desenvolver, no mínimo, um interesse por Samantha.

Boyhood: Da Infância à Juventude (Boyhood, EUA, 2014)

Direção e roteiro: Richard Linklater

Elenco: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Lorelei Linklater, Ethan Hawke, Marco Perella, Brad Hawkins, Nick Krause, Zoe Graham

165 minutos

por Caio Coletti

Quando escrevi meu primeiro review de Boyhood (vejam aqui), lá em Dezembro passado, comecei o meu texto dizendo, sem rodeios, que o filme de Richard Linklater não cabia em palavras. Há algo de especial na obra-prima do diretor independente americano, filmada durante 12 anos acompanhando a infância e juventude do personagem de Ellar Coltrane, em grande parte moldado à imagem e semelhança do próprio ator. Um artigo da Slate, alguns dias depois do Oscar 2015, nomeou a decisão da Academia de não premiar o filme como o melhor do ano passado o pior erro cometido pela premiação nos últimos 20 anos, mas a verdade é que Boyhood não caberia dentro de um Oscar, também. O que Linklater fez aqui, e o fez confirmando a genialidade evidente nos seus mais de 20 anos de carreira, foi montar um épico intimista que trata acontecimentos absolutamente banais com o mesmo senso de grandeza que alguns blockbusters tratam lutas de espadas, tiroteios ou perseguições incansáveis. Boyhood é uma obra sutil que exige paciência e completa capacidade de seu espectador de abordá-lo de maneira aberta e serena, mas entrega como recompensa um dos empreendimentos narrativos mais notáveis da história do cinema. Boyhood nos engrandece porque não se rende às regras do cinema convencional e não monta uma estrutura narrativa “correta” – prefere contar as minúcias de uma vida, e o tremendo impacto emocional e filosófico que existe em observá-la e relacioná-la com a nossa.

De certa forma, o filme é uma elegia agridoce aos efeitos do tempo, e ao fato de que somos todos meros reféns dele. Linklater entende a liberdade que existe na noção de que não somos exatamente donos do nosso próprio destino, da nossa própria desventura ou da nossa própria sorte – entende que, em última instância, nenhum de nós sabe muito bem o que diabos está fazendo com a sua vida. Em Boyhood, a identidade é uma prisão que nos leva por caminhos que nossa razão nem sempre nos levaria, mas os quais somos obrigados a explorar, porque não podemos deixar de ser quem somos (com toda “a dor e a delícia” que isso proporciona). Seja na irresponsabilidade do pai de Mason durante a juventude, na intermitência de sua presença na vida do filho, ou na vida amorosa turbulenta da mãe do menino, Olivia, cujas tendências protetoras em relação aos filhos, ironicamente, tendem a jogá-la nos braços de homens controladores, Boyhood é tremendamente misericordioso com as falhas de seus personagens, e não poderia deixar de ser: de uma forma muito real, o tempo que passa para os atores (é preciso dizer que Ethan Hawke e Patricia Arquette estão absolutamente estupendos) torna cada um deles um amálgama fascinante de ficção e realidade que acaba fazendo-os parecer mais autênticos e essencialmente humanos do que os participantes de qualquer outra narrativa desses últimos seis anos.

É difícil não se afeiçoar por Boyhood, se o espectador vai em direção ao filme com o espírito certo e a mente aberta. É difícil não se apaixonar pela forma como ele tenta o tempo todo encontrar o extraordinário dentro dessas pessoas profundamente machucadas e reais que retrata, e pela forma como modela o espaço ao redor deles para nos mostrar exatamente onde reside esse fugaz elemento fantástico que existe no espírito humano. Nos tornando palpavelmente reais e nos colocando na tela grande, Boyhood quase nos torna como os deuses falhos da mitologia grega – formidáveis, terríveis, assustadores e suscetíveis a cada amor que passa pelo nosso caminho, seja em que forma for.