por Caio Coletti

ATENÇÃO: esse review contem spoilers!

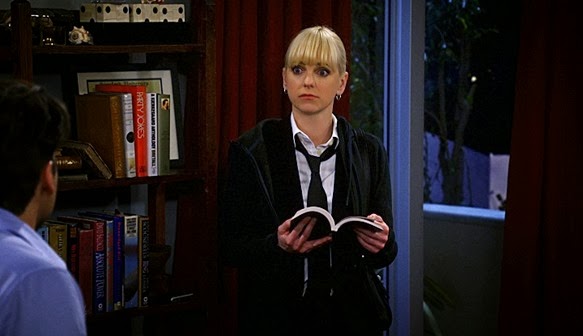

Em certo momento de “Comrades”, episódio de estreia da segunda temporada de The Americans, Elizabeth (Keri Russell), de volta depois de longas férias e recuperada do baleamento do finale passado, está no carro com o marido Phillip (Matthew Rhys) após mais uma noite cumprindo missões para a KGB. Em um momento de silêncio do roteiro, onde talvez as escolhas dos atores tenham sido essenciais para o resultado da cena, Russell estende a mão até a de Rhys, que está segurando a direção do carro, e puxa-a para sua perna, apertando-a. Não é um momento sensual, pelo menos não em uma visão primária, mas existe ali um elemento de “permissão”, uma doçura e uma ternura que são tão absolutamente raras em The Americans e, ao mesmo tempo, são o que fazem a série ser a obra-prima que é.

Esse é só um dos muitos momentos em que os detalhes, as atuações e as particularidades de cena adicionam brilhantismo ao roteiro do episódio, assinado pelo criador Joe Weisberg e do produtor executivo Joel Fields. The Americans, pode-se dizer, é uma grande sinfonia de paralelos e linhas que se esticam de um lado para o outro, e são as delicadezas e emoções passageiras que fazem o conjunto dessa orquestra funcionar. Nesse primeiro episódio, um cold open de mais de seis minutos, antes da abertura, nos refamiliariza com os dois protagonistas e com o universo climático da série. O trabalho de câmera do diretor Thomas Schlamme, que já havia assinado “Gregory” na primeira temporada, toma cuidado para não isolar seus personagens do mundo as suas voltas, porque entende que a narrativa de The Americans é muito dependente de contexto (e não machuca mostrar o quão impecável é a produção de época da FX).

A série é também um paradoxo constante, um conflito interminável, entre o particular e o político, o micro e o macrocosmos dessas pessoas que servem a ideais maiores que elas, mas são subjugadas pelas mais insignificantes emoções humanas. Uma das storylines dessa semana de estreia, por exemplo, foca na filha do casal principal, Paige (a vivaz Holly Taylor), que parece estar passando por um momento em que a confiança que tem com os pais está desmoronando. Isso já foi indicado sutilmente no primeiro ano, uma vez que a moça, no final das contas, está na fase da adolescência – mas aqui sai de cena o filho do casal Beeman, que representava essa “rebeldia” de maneira óbvia, e entra uma construção muito mais interessante, com Paige chegando perto de descobrir o grande segredo dos pais ao mesmo tempo em que passa por uma revelação pessoal (vê Elizabeth e Phillip fazendo sexo).

Essa capacidade de ser comum e extraordinária ao mesmo tempo é a própria fundação de The Americans. Ela está em cada uma das tramas e elaborações que a série criou e continua criando entre seus personagens, explorando cada vez mais a ambiguidade absurda que surge desse complicado “equilíbrio”. Por falar em equilíbrio, o que “Comrades” faz de mais certo (e não são poucas as virtudes candidatas para esse posto) é iniciar a segunda temporada colocando a família dos Jennings em risco, quando um outro casal de espiões é assassinado junto com os filhos. Se toda série tivesse plena consciência do quão importante é “sacudir” a própria fundação num início de segundo ano, teríamos um mundo televisivo bem mais confiável. Claro, aí talvez The Americans não fosse tão absolutamente notável quanto é.

Observações adicionais:

- Phillip é um ator muito convincente quando quer ser, com essa característica de saber parecer confiável, e a dupla camada da atuação de Matthew Rhys é incrível.

- Kari Russell não ter sido lembrada no Emmy é um crime. A construção que ela faz de Elizabeth é insinuantemente marcante: a linguagem corporal e a frieza da atuação, que são jogadas para o lado em momentos de afeição que despontam do rosto da atriz, da sua colocação verbal, criam uma performance completa a brilhante.

- O ponto do Agente Beeman é que, mesmo não sendo absurdamente inteligente, ele é muito persistente, e pensa muito mais sobre o que tem em mãos do que seus colegas. Poucos atores conseguiriam transmitir isso como Noah Emmerich.

- Annet Mahendru é uma gema de intensidade e instinto imagético. Ela é um sex symbol com alma por trás dos olhos suplicantes, e sua Nina é também uma preciosidade temática, elaborando um discuso anti-machista para The Americans, ao mesmo tempo que entra em linha com a mistura particular-político.

✮✮✮✮✮ (5/5)

Próximo The Americans: 02x02 – Cardinal (05/03)