ATENÇÃO: esses reviews contem spoilers!

A ousada e sombria segunda temporada de House of Cards

por Rubens Rodrigues

O último ano foi um divisor de águas para o Netflix, o serviço de streaming que está dominando a internet conseguiu rapidamente se igualar às emissoras ditas convencionais no quesito qualidade de produção. Com um ano repleto de estreias de conteúdo original, o ambicioso projeto deu tão certo que rendeu indicações aos maiores prêmios da TV para sua série pioneira, além de todo reconhecimento de público e crítica.

Depois de uma temporada inicial consistente, para o dizer o mínimo, “House of Cards” nos apresenta um segundo ano surpreendente, ainda mais intenso, com um protagonista cada vez mais ousado. Isso fica claro logo no primeiro episódio, intitulado “Chapter 14”, quando o roteirista e criador Beau Willimon define o tom sombrio que a série irá seguir a partir dali com uma sequência assombrosa.

A tragédia envolvendo uma das personagens mais relevantes aconteceu para esclarecer vários pontos. Não, este não é o tipo de série que o público deve se apegar aos personagens, e sim, você deve temer Frank Underwood – que ganha uma interpretação assustadora de Kevin Spacey. A decisão narrativa de matar uma personagem importante tão rapidamente é a prova definitiva de que os roteiristas sabem aonde querem chegar e não têm medo do caminho que o programa irá tomar para isso, mesmo que signifique divergir da fórmula adotada pelo show em seu ano anterior. O mesmo pode-se dizer de Francis, que compreende perfeitamente que está em um caminho sem volta, e por isso é capaz de destruir qualquer um que o ameace.

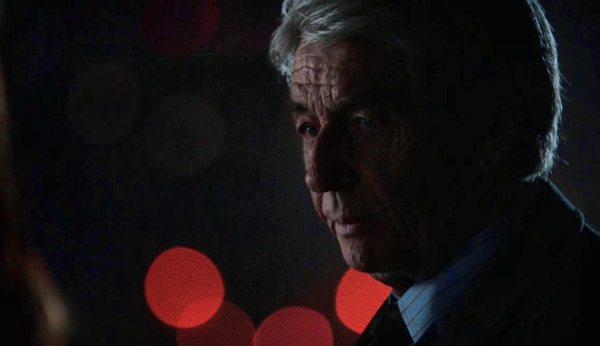

Há uma habilidade clara que a série tem de estabelecer novas diretrizes, e os episódios iniciais foram objetivos quanto a isso. O influente Raymond Tusk (Gerald McRaney) é o primeiro grande antagonista que pode representar uma pedra no sapato de Frank, um adversário a altura que nem de longe lembra o grupo de jornalistas abalados que a personagem de Kate Mara deixou. A força de Lucas (Sebastian Arcelus) e Janine (Constance Zimmer) se torna questionável, e isso é absolutamente compreensível. Por outro lado, temos a introdução da Deep Web e tudo de imprevisível que pode vir com ela, fortalecendo o lado mais fraco da corda.

Outro detalhe notável da segunda temporada é a decisão de humanizar os personagens, o que fica claro em vários momentos, desde as distrações noturnas de Frank e Claire ou a facilidade com que eles conseguem abalar o Presidente e a Primeira Dama, assim como a subtrama de Doug, interpretado pelo competente Michael Kelly. Contudo, nada ganha mais destaque que a trama do escândalo de violência sexual de Claire Underwood. Em uma atuação profunda, brilhante, e cheia de classe, Robin Wright cresce junto com sua personagem e ganha força para virar a mesa quantas vezes se fazer necessário. É espantoso como Claire deixa de ser um apoio para o marido quando necessário e se torna igual, por vezes se sobressaindo. Desdobramento justo para uma personagem que na primeira temporada gritava potencial contido.

É então que o programa deixa de ser um mero jogo político e se torna um enredo emblemático. Seja pelas referências históricas ou pelas denúncias atuais e sempre apropriadas como, por exemplo, sobre o programa de vigilância dos Estados Unidos (PRISM) ou pela trama genial envolvendo violência sexual. Junte isso a um time de diretores seguros do conceito que buscam e o resultado é um produto final relevante, que deve ser visto, revisto e discutido por quem quer entendê-lo em sua totalidade.

✮✮✮✮✮ (5/5)

House of Cards virou uma ópera política: e isso é muito, mas muito bom!

por Caio Coletti

Uma das grandes implicâncias (talvez não tão injustas) da crítica com a primeira temporada de House of Cards, lançada no ano passado, era que a pioneira série do Netflix muito frequentemente se contentava em ser “perfeitamente assistível” ao invés de mirar em algo mais, assim digamos, espetacular. A verdade é que, naqueles 13 primeiros episódios da saga de Frank Underwood nos corredores do poder em Washington, sobrava espaço para a série respirar – o que era bom, visto que isso deu à temporada um ritmo peculiar e a possibilidade de se aproximar da narrativa literária em oposição a televisiva; mas também era ruim, porque essa abundância de espaço também significava que muitas vezes faltava substância para preencher a produção meitculosamente bem feita da série.

Para essa segunda temporada, lançada inteiramente no último dia 14 de Fevereiro, House of Cards deixou para trás essa abordagem inspirada na literatura e foi buscar inspiração em outro tipo de arte: a ópera. O segundo ano da série comandada por Beau Willimon é um absoluto cresendo narrativo e de construção de personagens, estabelecendo uma atmosfera trágica, um tanto cruel, que acompanha muito bem o cinismo natural da premissa e do protagonista. Repleta de subtramas e “sub-dramas”, a temporada foca em personagens secundários por episódios inteiros (o nono, estrelado pelo Freddy de Reg E. Cathey, é particularmente memorável nesse sentido) e enche de jogos de poder a relação entre Frank e o presidente Walker (o ótimo Michael Gill, demonstrando lados da sua performance que não foram aproveitados na primeira temporada).

Em termos de ambientação e de polimento narrativo, essa mudança é absolutamente bem-vinda. O senso que temos da subida de Frank a partir do cargo de vice-presidente até o status em que o deixamos no finale da temporada (o review tem spoilers, mas não tanto assim) é muito mais claro do que aquele que tiramos da trajetória da primeira temporada. O zigue-zague político e as manipulações de House of Cards fazem muito mais sentido aqui do que nunca, especialmente com o foco em emoções como medo e raiva que esses 13 episódios aplicam – sutilmente, é claro. É aí que entra a performance central de Kevin Spacey, emprestando gravidade, postura de poder e uma astúcia não imediatamente óbvia para um dos grandes “vilões protagonistas” da televisão atual. Frank é uma figura lúgubre e magnética para se ter como personagem principal, e a série não quer absolvê-lo de seus pecados – quando muito, o faz ainda mais aterrorizante.

Alçar a Claire de Robin Wright a uma “segunda protagonista” foi outra escolha sábia dos developers, provavelmente movida pela vitória da atriz no Globo de Ouro. Não à toa, porque a ex-mulher de Sean Penn faz um trabalho supremamente enigmático com a personagem, indicando das maneiras mais delicadas que essa é uma mulher andando eternamente na corda bamba. House of Cards retrata Claire como um conflito ambulante, devorada pela ideia de realizar algo bom partindo de princípios tortos e mentiras políticas, que acaba sempre esmagada pela própria ambição, não conseguindo se livrar o sentimento de culpa de não ser a boa pessoa que quer acreditar que é. É a storyline estrelada por Claire que dá essa sensação de uma temporada mais “cheia” e, portanto, mais colorida no lado humano das coisas. Ocorre de maneira similar com as subtramas protagonizadas pelo acessor Doug Stamper (Michael Kelly, guardem esse nome para o Emmy do ano que vem), o repórter Lucas Goodwin (Sebastian Marcelus), e a congressista Jackie Sharpe (Molly Parker, também excelente)

O que não mudou de 2013 para cá é que existe uma liberdade fundamental no formato absolutamente único do Netflix, onde os escritores e diretores podem criar um produto final coeso nos seus objetivos, sem se preocupar com a recepção do público para cada direção de trama. Só por ser um todo que concorda consigo mesmo e trabalha numa mesma direção por suas 13 horas de duração, a segunda temporada de House of Cards já é melhor que boa parte das coisas na televisão americana. É o poder de uma série que pode aprender com seus erros, mas não precisa se curvar a cada vontade apontada por um medidor de audiência.

✮✮✮✮✮ (4,5/5)

House of Cards está confirmada para uma terceira temporada!