O Anagrama tarda (dessa vez atrasamos demais!) mas não falha. Todo semestre, religiosamente, escolhemos aqui 15 álbuns que fizeram a nossa cabeça nos últimos seis meses, e o período entre Janeiro e Junho de 2014 não deixou a desejar. Fizemos uma votaçãozinha entre colaboradores e amigos e chegamos na lista que você vê aí embaixo, que tem música para todos os gostos e artistas nos momentos mais diversos de suas carreiras: de divas a estreantes; de MPB à trap music. Divirta-se, e até semestre que vem!

X

Lançamento: 20 de Junho de 2014

Gravadora: Atlantic

Produção: Benny Blanco, Jeff Bhasker, Peter Cobbin, Ed Sheeran, Jake Gosling, Rick Rubin, Johnny McDaid, Kirsty Whalley, Pharrell Williams

Duração: 50m05s

por Vanessa Dias

Quando “Sing” (abaixo) começou a tocar nas rádios, as opiniões sobre o novo single de Ed Sheeran, para o álbum X, foram contraditórias. Houve aqueles que estranharam a voz do ruivo em um som tão pop, quase lembrando algumas músicas antigas de Justin Timberlake – nada mais normal, estranhar quando um artista de sua preferência começa a adotar novas diretrizes. E houve aqueles, como eu, que não se incomodaram com a mudança de ares e adaram a música para tocar na playlist de seus melhores dias.

A questão é que quando você finalmente ouve o álbum X, percebe que se deixou enganar por “Sing”. Ed conseguiu colocou em doses exatas a balada romântica de sempre e as novas batidas agitadas – satisfazendo as duas metades e criando o que eu considero um dos melhores trabalhos do cantor. Os acordes de violão estão lá, perceptíveis em faixas como “I’m A Mess”, “Tenerife Sea” (a mais parecida com o romance melancólico do primeiro álbum) e “I See Fire” – a queridinha dos fãs de O Hobbit e J. R. R. Tolkien.

“Sing” e “Don’t” entram com um pouco mais de animação. A segunda, com um clima urbano, retrata a experiência de um triangulo amoroso amargo, vivida pelo próprio cantor. As surpresas continuam em “The Man” e “Take It Back”, onde Ed renovou ao apostar em influências da banda de rap inglês The Streets. Um som é diferente, mas gostoso de ouvir, pronto para agradar mesmo aqueles que não são tão fãs do rap.

De forma geral, X foi um dos poucos álbuns de 2014 que eu posso dizer, com sinceridade, que me conquistou em cada pedaço. As dezesseis faixas são distintas, te propõem sensações e opiniões diferentes – mas todas com uma qualidade excelente. Um bom lançamento pop em um ano escasso de grandes sucessos.

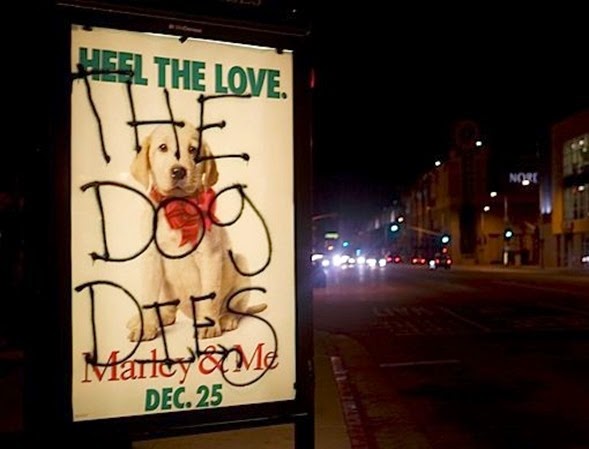

Ultraviolence

Lançamento: 13 de Junho de 2014

Gravadora: Interscope/Polydor

Produção: Dan Auerbach, Lana Del Rey, Paul Epworth, Lee Foster, Daniel Heath, Greg Kurstin, Rick Nowels, Blake Stranathan

Duração: 51m24s

por Marlon Rosa

Depois de Born to Die, álbum que foi alvo de elogios e críticas em 2012, a expectativa sobre o próximo trabalho de Elizabeth Grant sob a alcunha de Lana Del Rey era indubitavelmente GRANDE! Tachada por muitos como um produto fabricado para fazer sucesso, Lana sempre se muniu apenas do seu talento, microfone e voz para desdizer todas as acusações que lhe eram feitas. Lana, enquanto personagem, nunca fez parte do nosso mundo, nasceu aqui neste século por falta de escolha, mas ora ou outra se lembra da sua outra vida, uma vida pertencente aos anos 70, na qual encarna o estereótipo da mulher que os cantores cantavam sobre na época.

Em Ultraviolence, não é diferente, Lana encarna um lado ainda mais apaixonado, sadomasoquista e submisso dessa persona. Ela mesmo já disse não ser a pessoa exata para bradar hinos feministas, de acordo com ela, "ser feminista é ser livre e poder fazer o que se tem vontade", e sem perceber, em meio à toda ultraviolência de seu terceiro álbum de estúdio, Lana dá voz a mulheres que nunca antes tiveram chance e espaço para falar sobre seus sentimentos publicamente sem serem subjugadas, às mulheres que por si só tinham que se calar e aceitar toda e qualquer imposição.

Se ainda resta alguma dúvida se Ultraviolence é um dos melhores álbuns do ano e se Lana é um produto fabricado, Dan Auerbach, produtor do álbum e integrante da banda The Black Keys só tem uma coisa pra lhe dizer: "Toda crítica que eu já tinha ouvido sobre ela foi provada errada quando nós estávamos no estúdio. Desde o quão grande as músicas eram, de quão confiante ela é como uma musicista, de como ela canta para caralho todas as músicas ao vivo, com um microfone de mão e uma banda de sete músicos. Quer dizer, sai fora, quem é que faz isso? Ninguém faz isso, não existiu um álbum pop número um que foi gravado assim em quarenta, cinquenta anos."

Donker Mag

Lançamento: 03 de Junho de 2014

Gravadora: Zef

Produção: DJ Hi-Tek, DJ Muggs

Duração: 49m39s

por Rodrigo Cordeiro

O trio sul-Africano Die Antwoord voltou em 2014 com seu mais novo e aguardado álbum, Donker Mag. A banda (mais esquisita da cidade) que ficou conhecida com seu 2º álbum, Ten$ion, lançado em 2012, retorna às paradas com um trabalho mais completo, cheio de personalidade e bem diferente de tudo que eles já fizeram, mas que peca no exagero dos interlúdios/monólogos, que em minha opinião, não fez desse álbum o melhor trabalho do trio.

Die Antwoord é aquela banda que fez a gente se apaixonar pela excentricidade, pelo electro-hip-hop poluído, palavrões e, muitas vezes, críticas à indústria fonográfica norte-americana, sem perder o visual demoníaco (se juntasse todos os clipes, daria um ótimo filme de terror alternativo). A primeira faixa do álbum é “Don't Fuk Me", um interlúdio que claramente é uma bela de uma indireta no estilo Die Antwoord de ser. Essa faixa e mais outras 3 – “Zars”, “Do Not Fuk Wif da Kid” e “Moon Love” são os c̶h̶a̶t̶o̶s̶ monólogos que fazem do Donker Mag u̶m̶ ̶s̶a̶c̶o̶ uma obra cheia de personalidade e o característico estilo do trio de mandar os haters se foderem.

Música mesmo começa com a faixa “Ugly Boy”, que pra mim é extremamente diferente e inesperado em relação a tudo que eles já fizeram. Adorei! Não consigo tirar do repeat. Logo vem a faixa “Happy Go Sucky Fucky”, bem no estilo “I Fink U Freeky” (que é o que mais amamos em Die Antwoord, não é mesmo?!). Seguindo, a faixa “Raging Zef Boner” que faz você pensar: “eu estou realmente ouvindo um reggae nesse álbum?”. “Cookie Thumper” (acima) foi o carro chefe do CD, lançado ano passado, e não chega aos pés do restante do disco, mas lembra uma das faixas de maiores sucesso da banda: “Baby's On Fire”, do álbum Ten$ion. A faixa “Girl I Want 2 Eat U” te leva pra Porto Rico em 4:04 minutos bem no estilo reggaeton e, claro, cheia de versos machistas. E pra tirar a bunda da cadeira e descer até o chão chega “Pitbull Terrier” (abaixo), que te traz de volta pro universo Die Antwoord – clima macabro, com batidas de eletro-hip-hop do começo ao fim, e um clipe que se não te deixar impressionado, eu não sei dizer o que deixaria. Para mim é o hit do álbum, sem dúvida.

Sombria e pesada, essa é “Rat Trap 666”, que além do ótimo nome, tem participação do DJ Muggs, mais conhecido por ser o DJ e produtor do rapper Cypress Hill. Uma das minhas favoritas do álbum, cheia de rimas, palavrões e uma batida hip hop bem ao estilo de Kendrick Lamar. (notem a referência no começo da música ao filme do Freddy Krueger! Foda, não?!). Pra finalizar o álbum, aparecem as faixas “Sex” e “Donker Mag” (que dá nome ao disco). A primeira parece mais um remix das baladas românticas do Die Antwoord feita por algum DJ famoso - acho que já vimos isso com “Summertime Sadness” da Lana Del Rey com o Cedric Gervais não é mesmo? E falando em Lana Del Rey, Die Antwoord segue o mesmo estilo em “Donker Mag”, que encerra o álbum etereamente após uma introdução silenciosa de mais de 20 segundos.

Reforçando o que eu disse: não acho que é melhor trabalho da banda, mas sem dúvida não é pior também. No geral, temos faixas menos agressivas mas que exploram territórios musicais mais diversos, sem nunca perder a identidade do trio.

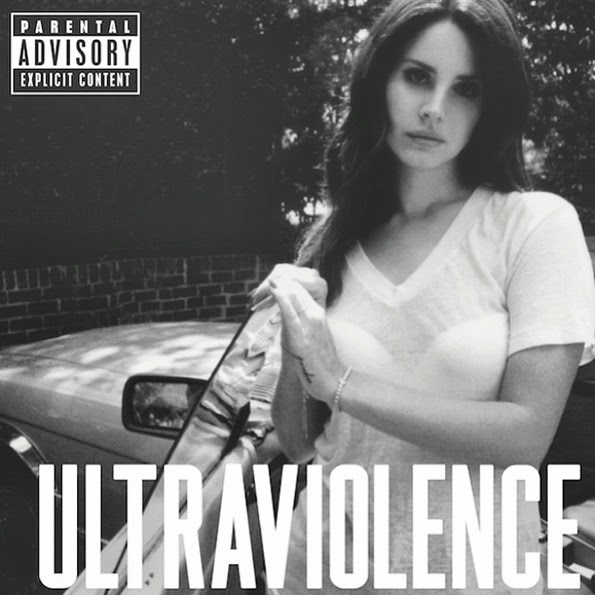

In the Lonely Hour

Lançamento: 26 de Maio de 2014

Gravadora: Capitol

Produção: Jimmy Napes, Steve Fitzmaurice, Fraser T. Smith, Two Inch Punch, Eg White

Duração: 32m47s

por Clara Montanhez

Sam Smith é uma das grandes novidades desse ano no mundo pop. Seu primeiro álbum, que foi gravado ano passado e lançado em maio de 2014, In The Lonely Hour, veio recheado de singles que se infiltraram entre as músicas mais tocadas nas rádios e paradas pop, junto a nomes como Beyoncé e Lady Gaga. Mas não é para menos: o moço britânico de 22 anos tem uma das melhores vozes masculinas dos últimos tempos, com amplo alcance, partindo de notas graves e atingindo agudos impressionantes.

Se não bastasse o timbre suave e emotivo, as letras, escritas pelo próprio Sam com várias colaborações, possuem grande carga emocional, como podemos perceber claramente no single “Stay With Me” (acima). Ao ouvir cada uma das faixas, há sempre uma agradável surpresa, seja pelos falsetes do cantor, ou os versos da música, ou o arranjo melódico... ou esses três elementos juntos. In The Lonely Hour trás uma experiência agradável para aqueles que curtem R&B com uma pegada house, traços característicos de Sam.

Xscape

Lançamento: 13 de Maio de 2014

Gravadora: Epic

Produção: Paul Anka, Babyface, John Branca, Dr. Freeze, J-Roc, Michael Jackson, Rodney Jerkins, Daniel Jones, King Solomon Logan, John McClain, L.A. Reid, Cory Rooney, StarGate, Timbaland, Giorgio Tuinfort

Duração: 34m25s

por Bebé Ribeiro

Escrever sobre Michael nunca é fácil, pois sempre parece que não está o suficiente, os adjetivos parecem nunca serem bons o bastante. Falar sobre suas obras icônicas, mais difícil ainda. Eis que estou aqui para comentar sobre o segundo álbum póstumo de MJ, o Xscape, lançado dia 13 de maio. Qualquer notícia sobre o Michael gera amor e ódio. Enquanto uns ouvem loucamente as "novas" faixas, outros preferem dizer que nada impressiona. Não é e nunca será o melhor álbum, porém, não deve ser deixado de lado pois o álbum consegue manter qualidade pelo fato de muitas músicas lembrarem a melhor época do rei do pop.

Além desse fato, ainda existe o cuidado que se teve com o disco, que possui um ótimo trabalho de remixagem e acabamento. O destaque vai para o single do disco, “Love Never Felt So Good” (acima), que na edição de luxo inclui uma participação de Justin Fucking Hot Timberlake. A música foi feita há cerca de 30 anos atrás, em sua melhor fase, mostrando uma qualidade imensa, sem contar o clipe mega-fofo e que eu danço em frente à TV toda vez que vejo (só acho que eu deveria ter participado). As outras duas faixas que estão no meu top 3 são “Slave to the Rhythm” e “Blue Gangsta”: dançantes, sexy e tudo de lindo. Xscape nos traz um pouquinho de nostalgia e ressalta novamente que quando um ídolo torna-se ícone, nada relacionado a ele será esquecido.

Glorious

Lançamento: 12 de Maio de 2014

Gravadora: Epic

Produção: Future Cut, Ghostwriter, Liam Howe, Ben Preston, Jarrad Rogers, Mike Spencer, Utters, Matt Wiggins

Duração: 44m57s

por Ilson Junior

Durante o Grammy de 2014, após ganhar a categoria de BEST DANCE RECORDING ao lado do DJ e produtor Zedd, com o hit “Clarity”, a cantora inglesa Louisa Rose Allen, conhecida apenas como Foxes, postou em seu twitter o quão surpresa e feliz estava em conquistar o prêmio. Para os fãs mais antigos o Grammy também soava como uma grande surpresa, embora merecida, depois de tanto tempo trabalhando em ótimas musicas sem conseguir o sucesso merecido. Agora, esses fãs viam que a cantora ganhava o mundo com sua bela voz. Foxes lançou sua primeira musica em 2012, além do maravilhoso EP Warrior, do mesmo ano, este que já trazia uma prévia do que estava por vir. A notoriedade que Foxes recebeu com “Clarity” abriu muitas portas para o lançamento do seu primeiro álbum, intitulado Glorious.

O disco é definitivamente um culto à juventude e a tudo que a engloba: o desejo da liberdade, o aproveitamento do dia e da noite, o amor intenso e profundo, e até a dor da solidão por deixá-lo partir. Tudo que todos nós sabemos que viveremos enquanto nos sentirmos jovens. Como a própria cantora anuncia numa das melhores faixas do álbum e primeiro single, “Youth” (acima): “Don’t tell me our youth is running out, it’s only just begun” (“Não me diga que nossa juventude está acabando, ela apenas começou”). A faixa parece iniciar de verdade o álbum após a mística faixa de abertura “Talking to Ghosts”, que não possui refrão mas te leva a uma incrível imersão no clima celestial que encanta o álbum inteiro. Glorious é um mix de estilos trabalhados de uma forma delicada e encantadora como a própria cantora é. A faixa-título traz o uso do dubstep de uma forma ímpar, além de uma construção que, por mais bagunçada que seja, é também tocante e não falha em te deixar cantarolando: “Don't give it up, don't give it up, it's glorious”. Além do dubstep, o álbum soma nas suas musicas outras tendências eletrônicas, percussão tribal, intervenções de piano e vai desde as faixas superproduzidas para a pista de dança (como “Let Go for Tonight” – abaixo –, seu maior single) até aquelas faixas solitárias em que nada é maior do que a voz da cantora (como “Count the Saints” e “Night Glo”).

Foxes afirma que as letras do álbum, compostas por ela mesma, são sobre não desistir e se sentir grato pelo que você tem, sobre ver o quão glorioso o mundo pode ser (Fonte : Foxesteam). Glorious é celestial, místico, um culto á juventude somado à beleza de valorizar até o que é sombrio. Conversar com fantasmas ou contar o santos pode soar um pouco estranho, mas é o que compõe um dos melhores discos lançados esse ano, por uma cantora que ainda é nova, porém impressiona em talento vocal e nas composições grudentas e lindas, deixando claro que ainda tem muito pra mostrar pro mundo da musica.

Sheezus

Lançamento: 02 de Maio de 2014

Gravadora: Parlophone

Produção: Paul Beard, DJ Dahi, Fryars, Greg Kurstin, Shellback, Fraser T Smith

Duração: 49m40s

por Caio Coletti

Em um dos muitos ganchos do hit (no mundo todo, menos nos EUA) “Hard Out Here” (abaixo) , Lily Allen declara de maneira muito esperta: “Inequality promises that it’s here to stay/ Always trust the injustice, ‘cause it’s not going away” (“A desigualdade promete que veio para ficar/ Sempre confie na injustiça, porque ela não vai embora”). Lançado cinco anos, um casamento e um filho depois de It’s Not Me It’s You, de 2009, o Sheezus pode facilmente passar a impressão de ser uma obra acomodada para aqueles que conhecem o espírito ferino e combativo da discografia da moça. O começo do álbum, com canções que caminham pelo trend fácil da música trap e trazem mais celebrações amorosas hedonistas do que críticas sociais, podem passar a impressão de que se trata de uma Lily Allen domesticada, mas não é bem assim. Ela só é uma Lily Allen mais madura.

Aos 29 anos, nossa inglesinha preferida canta as virtudes do maridão em “L8 CMMR” e “Close Your Eyes” , e mostra uma sexualidade muito mais confiante do que a que permeava o It’s Not Me It’s You. Tanto que “As Long as I Got You” empresta o estilo country da inesquecível “Not Fair” para fazer uma ode romântica, e não uma crítica birrenta ao desempenho físico de um amante. A verdade é que passadas as 4 primeiras faixas, Sheezus é um álbum bem distintamente Lily Allen. A produção de Greg Kurstin em 10 das 12 canções deixam a cantora em território confortável para sair com a linda balada “Take My Place” e a agridoce “Life for Me” , canções intimistas e em alguns momentos dolorosas que seguem a tradição de “I Could Say” e “Who’d Have Known”, do álbum anterior.

No final das contas, Sheezus é um segundo take em uma mesma visão de mundo. Lily não é um espírito conformado, mas talvez esteja um pouco cansada de atirar socos em um saco de pancadas que não parece absorver o impacto. Ela é quase explícita nessa mensagem com “Silver Spoon”, a melhor faixa trap do álbum, cantando: “I can not believe I’m still here/ Still telling you that you’re wrong” (“Eu não posso acreditar que ainda estou aqui/ Ainda te dizendo que você está errado”). Ela ainda arrisca alguns golpes mais incisivos, principalmente na genial faixa-título (acima), e em “URL Badman”, mas o que ela quer mesmo dizer com o terceiro disco da carreira é que talvez não possamos vencê-los, mas nem por isso precisamos nos juntar a eles.

I Never Learn

Lançamento: 02 de Maio de 2014

Gravadora: Atlantic

Produção: Greg Kurstin, Lykke Li, Björn Ytting

Duração: 32m50s

por Ilson Junior

Quem vê a capa do I Never Learn, terceiro álbum de estúdio da cantora sueca Lykke Li, feita em preto e branco como as duas capas dos seus albuns anteriores, definitivamente não pode se deixar levar pela ideia de que haverá também uma grande semelhança no conteúdo entre ele e seus antecessores. Após o sucesso repentino de “I Follow Rivers”, faixa do seu penúltimo álbum, a cantora surpreendeu os fãs com um vídeo da canção-título de I Never Learn, na qual mostrou que o que estaria por vir seria algo ainda mais profundo do que os seus trabalhos anteriores.

I Never Learn é doloroso, e não há quem conteste isso. Triste, melancólico, chega a ser sádico, mas de uma forma encantadora. Não seria espantoso dizer que é ouvido de uma forma masoquista. O álbum é um daqueles que qualquer pessoa que já teve o coração quebrado irá apreciar de uma forma ainda mais intensa. “I Never Learn”, que na minha opinião é uma das melhores musicas lançadas este ano, abre o álbum de forma profunda, mística, com apenas o violão e um canto arrastado, seguido de um refrão construído por um coral ecoante e convidativo - a faixa te imerge na energia do álbum perfeitamente. “No Rest for the Wicked” (acima), escolhida como terceiro single, é ainda mais triste, trazendo uma melodia dessas que te fazem parar de sentir o chão e se perder nas claras notas de piano, e o refrão é uma obra prima, ficando na cabeça em questão de poucas audições. “Gunshot” (abaixo) é a faixa mais pesada do álbum, sombria como um abraço indesejado no escuro e talvez uma das faixas que melhor casam voz e melodia como se um ou o outro não fizessem sentido sozinhos. Chega a ser difícil destacar algumas faixas sendo que o álbum é excelente por inteiro, possuindo uma unidade impressionante.

Lykke, tão misteriosa e sombria - como sempre soube ser muito bem-, neste álbum traz um lado mais sensível, e soa como um desabafo sofrido e carente de um ombro pra chorar. Dispensando completamente as faixas mais dançantes, o álbum todo se engloba numa mesma vibe, te fazendo vivenciá-lo da primeira à ultima faixa, e dificilmente não te fará repetir uma ou outra musica, senão ele inteiro. A solidão e a tristeza, tão presentes nele, trazem diversas faces conhecidas por alguém que vivencia a falta de um grande amor perdido, desde o sofrimento solitário até a rejeição à ideia de viver um novo amor novamente. Ouvir o I Never Learn é uma experiência fantástica, que deve ser feita de coração aberto. É emocionante e definitivamente um dos melhores albuns que foram lançados esse ano.

The New Classic

Lançamento: 21 de Abril de 2014

Gravadora: Def Jam

Produção: The Invisible Men, The Arcade, 1st Down, The Messengers, Watch the Duck, StarGate, Reeva & Black

Duração: 51m11s

por Gabryel Previtale

Depois de quase um ano do bem sucedido single "Work", lançado em março de 2013, finalmente a rapper autraliana Iggy Azalea lançou seu album: The New Classic. Nele, mostra toda sua evolução e influência desde o lançamento do single. Vale lembrar que Iggy já havia lançado um disco, bem antes de ser famosa, chamado Ignorant Art, e que obviamente não foi muito bem recebido e comercializado. O The New Classic chega como uma linha do tempo da vida de Iggy – seus acontecimentos, suas inspirações –, quase seguindo uma linha cronológica para o produto final.

A rapper insiste em dizer que o tema do seu ultimo trabalho não é transformar o classic em algo hypado ou cult alternativo, argumentando: "É como conceituar e aclamar um determinado período de sua vida, relacionando a música produzida ao momento que você está vivendo“, isto é, enquadrar o que está se vivendo de uma forma musical e não transformar o musical em certos modismos. O conteúdo do álbum é bem diversificado, "100" é com certeza uma das faixas que valem o CD da cantora, produzida juntamente do trio de trapstep Watch the Duck. Se assemelha muito a produções do Jay Z das antigas, e também do Puff Daddy no ínicio dos anos 2000. Seria uma ótima jogada se a artista tivesse colocado essa faixa como um "summer-single" norte americano.

Continuando com as faixas da australiana, no geral o que se ouve é um rap quase eletrônico, bem dançante e divertido, mas nem tudo é flores no CD de Iggy. Com essa ideia de ser um álbum quase "autobiográfico", acabou ficando repetitiva a elaboração de algumas faixas, como "Impossible is Nothing" e "Rolex". Na faixa "Walk That Line" pode ser captada uma grande influência do rapper Eminem, trazendo um vocal mais violento e enunciado de forma mais impactante. Outra faixa que poderia ser muito boa é "Fuck Love" que recebeu uma remixagem pesada e excessiva por parte de Diplo. Azaelia Banks, quem diria, também foi encontrada como forte influência em uma das faixas, no caso "Goddess", talvez inserida pelos produtores, que também trabalharam para a cantora de “212”. O pop aparece mais evidente em "Just Askin", faixa sonora e bem dividida do resto, totalmente voltada para as rádios.

No geral, o saldo do álbum é bem positivo: Iggy consegue passar mensagens positivas ao mesmo tempo sem abusar do clichê, fazendo rimas que não são comuns, deixando as letras das músicas como ponto forte e, claro, ao mesmo tempo criando um disco divertido e dançante. Merecem ser ouvidas: Walk The Line”, “100″, “New Bitch”, “Just Askin’” além das já conhecidas “Work”, “Change Your Life” , “Bounce” e “Fancy” (acima).

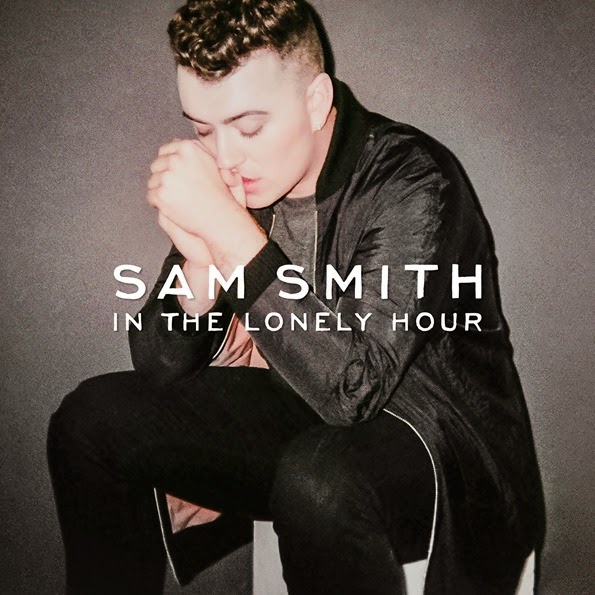

Shakira

Lançamento: 21 de Março

Gravadora: RCA/Sony

Produção: Battledecoy, Billboard, Busbee, Cirkut, Dr. Luke, John Hill, J2, Kid Harpoon, Kosakovsky, Greg Kurstin, Steve Mac, Adam Messinger, Nasri, Luis Fernando Ochoa, Shakira

Duração: 41m45s

por Caio Coletti

A sensação de ouvir o Shakira é a de perceber que, por mais que você ache que aquele seu velho amigo tenha mudado muito, ele ainda tem uma essência muito particular que você conhece como a palma da sua mão. O prazer do décimo álbum de estúdio da colombiana que aprendemos a amar desde meados da década de 90 não está só em uma produção brilhante, em ouvir as influências da moça se juntarem para formar um todo coerente, na voz particularíssima dela, ou mesmo na doçura de um disco que é essencialmente apaixonado – grande parte desse prazer está também em ver Shakira colocando sua personalidade em primeiro plano. Não é uma questão de voltar para o mesmo som de uma década e meia atrás, e sim uma questão de perceber que talvez esse som represente muito do que Shakira é como artista.

“Dare (La La La)” (acima) abre o disco com uma conjunção de produtores pop impressionante: Dr. Luke, Cirkut e Billboard. Mesmo assim, é uma canção distintamente autoral (“Your blue Spanish eyes are my witness”) que incorpora elementos compositivos diferentes, como a ponte que é introduzida pelos gritos de “ola! ola!”, e termina como uma das faixas de pista de dança mais incríveis do ano. Seguindo essa deixa ,o restante do álbum faz um trabalho brilhante em incorporar a particularidade de Shaki em vários contextos diferentes. É claro que ajuda o fato de ela ser co-compositora e co-produtora da imensa maioria das músicas – é desse comprometimento que surgem pérolas como o dance-tango “You Don’t Care About Me”, o sensacional pop rock “Spotlight”, dono do refrão mais empolgante do álbum, e os country-latinos “Broken Record” e “Medicine”, cantada com Blake Shelton.

Shakira é um álbum barulhento, cheio de tintas de reggae (o single “Can’t Remember to Foget You” – acima – é o mais óbvio nesse sentido, mas a influência da música jamaicana percorre todo o disco), que se mostra incansavelmente experimental em alguns momentos. Nenhuma das canções passa dos 4 minutos de duração, o que contribui para a impressão de um álbum entusiástico, ágil e – talvez seja esse o adjetivo certo – encantado. A Shakira que emerge desse (merecidamente) auto-intitulado é uma mulher apaixonada, é claro, pelo marido e pela filha que faz uma participação na lindíssima “23”, mas isso não a fez perder o espírito. Pelo contrário, parece ter reascendido nela um fogo latino e uma força motriz e contamina o disco e, por consequência, o ouvinte.

Vista Pro Mar

Lançamento: 17 de Março de 2014

Gravadora: Som Livre

Produção: N/F*

Duração: 48m30s

por Gabryel Previtale

Silva, um nome que vem rodeando os ouvidos de quem ouve e aprecia MPB. Ganhou destaque com seu disco de estreia, Claridão (2012), que se espalhou rapidamente com seu som irreverente, cheio de transições, mixagens modernas para o mpb original e com influências que deram muito certo. Resumindo, hoje ele é considerado uma das vozes deste new-mpb, ou dessa nova musica popular brasileira feita por outra geração. O cantor lançou este ano Vista pro Mar, que gerou muita curiosidade e especulação: o que seria o sucessor de Claridão? Será que seria tão bom como o anterior? Será que iria impressionar até os ouvidos mais críticos? Será que ele mudou seu estilo em dois anos?

Em seu site, Silva diz: "Vista pro Mar surgiu em uma tarde ensolarada na piscina - como se fosse um caso de amor adolescente, daqueles que nos rende um ano de dor de cabeça criativa...". De cara o que tiramos desse seu novo trabalho é que ele continua nos traços do seu trabalho anterior, cheio de influências synthpop que mesclam perfeitamente com a MPB. Não podemos deixar de notar também a evolução do cantor quanto a qualidade das das faixas – o disco anterior tinha canções extremamente boas e outras nem tanto, esse novo album ganhou uma "nivelada". Todas as faixas estão com um padrão de qualidade muito bom, o que torna o disco mais completo, simétrico, quase sem imperfeições, esse eu acho que é diferencial do novo CD.

Sobre o conteúdo do Vista pro Mar, uma das faixas nacionais mais viciantes lançadas nos últimos tempos, que foi exibida antes mesmo do álbum ser totalmente disponibilizado, é " É Preciso Dizer" (acima), que ficou um pop bem divertido e dançante, com ótimas dosagens de synthpop e com o refrão bem melódico. "Okinawa", que conta com a participação de Fernanda Takai, segue na mesma linha de qualidade da citada anteriormente, só que dessa vez não tão animada, porém ainda sim com um pop bastante aparente, só que mais calma. "Universo" é uma faixa que funciona, fez seu trabalho, mas não possui uma melodia inédita que grita originalidade, embora seja single neste álbum. Isso que nos faz pensar que, normalmente, quando um artista escolhe teus singles, são porque são as melhores musicas do CD, e que no caso de Silva não é bem assim. "Disco Novo" prova isso; possui uma batida eletronica e sons de palmas, que apresente uma belíssima letra, bem simples e honesta "Já amei, amei também/ Já desanimei/ Insisti em não lembrar/ Depois lembrei".

O que ficou do ultimo trabalho de Silva, foi que o álbum acertou em cheio ao ter musicas muito boas e ao mesmo tempo muito distintas, o que pode ter causado alguma implicância em outras pessoas, ao chamar o disco de "confuso e muito transitório", mas vale ouvir e tentar captar a essência do disco que ficou muito bem feito. Vale a pena ouvir: “Janeiro”, “Volta”, “Disco Novo”, “É Preciso Dizer”.

A Perfect Contradiction

Lançamento: 10 de Março 2014

Gravadora: Sony

Produção: Eric Appapoulay, Chris Braide, AC Burrell, G’Harah Degeddingseze, Mr Hudson, Stuart Matthewman, Kieron Mcintosh, Dave Okumu, Plan B, Steve Robson, Raphael Saadiq, Taura Stinson, Kyle Thownsend, Dylan Wiggins, Pharrell Williams

Duração: 39m22s

por Marlon Rosa

Junte Pharrell Williams, John Legend, Raphael Saadiq e Diane Warren, some com o poderoso alcance vocal de Paloma Faith, e o que temos é um álbum com batidas e arranjos que remetem aos anos anos 60 e 70, em uma combinação perfeita de R&B e disco. Apesar de não apresentar novidades musicais em relação aos seus trabalhos anteriores, que sempre tiveram um ar mais “vintage”, A Perfect Contradition soa como uma Paloma mais madura, mas que ora ou outra perde a mão e a originalidade.

O lead sing “Can’t Rely on You” por exemplo, transpira mais o groove e o soul, marca registrada de várias composições de Pharrell, como já visto em “Blurred Lines”, do que propriamente soul-pop de suas músicas. Entretanto, as exeções não atrapalham em nada a maravilhosa experiência que é ouvir a voz de Faith, como acontece em “Only Love Can Hurt Like This”, talvez um dos maiores destaques do álbum e de sua carreira. Outras faixas que merecem atenção são “Trouble With My Baby” e “The Bigger You Love (The Harder You Fall)”.

No Mythologies to Follow

Lançamento: 07 de Março de 2014

Gravadora: RCA Victor

Produção: Diplo, James Dring, August “ELOQ” Fenger, Ronni Vindahl

Duração: 43m59s

por Marlon Rosa

Karen Marie Ørsted faz parte do seleto, mas em rápida ascensão, grupo de músicos pops escandinavos que misturam vocal de notas altas, pop alternativo, synthpop, indie pop e mais uma caralhada de estilos. E ela, no auge dos seus 25 não poderia ter escolhido um nome artístico melhor: MØ significa virgem em dinamarquês, e assim como o significado do seu nome, ela encarna em suas músicas uma vontade de se libertar, e se desvirginar com o mundo da forma mais louca e imediata possível.

Isso acontece com versos como: "You make me wanna spit on your honor/ Go with the bus waiting 'round the corner /To seek the fire and my desires/ If we could all just do as I do/ Where, where do we go?/ Where the, where the wind blows/ We're the youth on our own" (“Você me faz querer cuspir na sua honra/ Ir com o ônibus que espera na esquina/ Procurar o fogo e meus desejos/ Se todos nós pudéssemos só fazer do jeito que eu faço/ Onde, onde nós vamos?/ Onde, onde o vento nos levar/ Nós somos a juventude por nós mesmos”), da música que dá título ao álbum de estreia.

MØ invoca a juventude dentro de cada um e nos convida a sair sem rumo, seguindo apenas nossos instintos. É exatamente essa a fórmula que faz No Mythologies to Follow um álbum que transborda originalidade e faz do descompromisso e da liberdade criativa uma verdadeira sinfonia para os ouvidos. Ouvindo-o, surge aquela vontade de chamar os amigos, subir em um carro daqueles conversíveis, que dá pra sentir o vento no rosto, ligar a música no alto e seguir sempre em frente, sem nunca olhar pra trás e sem medo de arrependimentos.

“Fire Rides”, “Never Wanna Know”, “Don't Wanna Dance” (acima) e “XXX 88” se encontram entre as melhores músicas de um dos melhores álbuns de 2014.

Louder

Lançamento: 28 de Fevereiro de 2014

Gravadora: Columbia

Produção: Josh Abraham, Benny Blanco, Chris Braide, Scott Cutler, David Hodges, Matt Rad, The Messengers, Monters & Strangerz, Colin Munroe, Oliver “Oligee” Goldstein, Ali Payami, John Shanks, Sir Nolan, Stargate, Sean Walsh

42m29s

por Caio Coletti

Desde o momento em que Lea Michele, a Rachel Berry de Glee, anunciou que estava preparando seu primeiro álbum solo, uma dúvida me falou alto: será que o mercado pop vai conseguir enquadrar a voz gigantesca dessa nova-iorquina de 27 anos? Não é exagero, e não precisa ir muito longe para achar um exemplo de que nem sempre as melhores vocalistas se dão bem no gênero. A espetacular Jennifer Hudson e seus dois álbuns de estúdio nunca encontraram mais do que momentos fugidios de brilho dentro da caixinha R&B em que os produtores insistem em colocá-la. Por sorte ou por esperteza, Lea acabou não caindo nessa mesma limitação – seu Louder, como o próprio nome diz, é barulhento, grandioso e apoteótico. E o melhor de tudo, não tenta esconder que sua vocalista é diferente de todas as outras.

O álbum é produzido em função da voz de Lea, e não o contrário. As poucas tentativas de encaixá-la em algum lugar resultam no single “On My Way” (abaixo) e na faixa-título, que a colocam na pista de dança com resultados variáveis – a primeira faixa é um pouco óbvia com sua queda dubstep e sua melodia quebrada, enquanto a segunda é bem mais agradável, com uma abordagem mais straighfforward do dance. No entanto, se mesmo nesses momentos mais esquecíveis a voz de Lea se mostra uma força poderosa para captar a atenção do ouvinte, nas melhores faixas do Louder ela aparece como uma das melhores vocalistas da música pop atualmente. E a coleção de power ballads do álbum não deve ser subestimada.

Há um bom tempo que a indústria fonográfica não apostava nesse formato, e Lea é a pessoa certa para trazê-lo de volta. Quatro faixas trazem a assinatura de Sia, talvez a compositora mais reconhecível no mercado atualmente, e duas se destacam absolutas: “You’re Mine” tem o refrão mais apoteótico do álbum, apresentando um desafio de verdade para Lea; e a amargamente linda “If You Say So” faz uma bela homenagem a Cory Monteith, dando ao álbum a nota de luto que o momento da vida da cantora exigia. Além disso, porém, a canção é também o ponto final perfeito para um álbum jovem, com o pendor certo para a dramaticidade, mas um senso de presente muito característico da geração de Lea Michele. Além de um acerto em cheio em termos de carreira, Louder é também um bonito retrato de uma artista cujo talento é absolutamente dominante.

France

Lançamento: 20 de Janeiro de 2014

Gravadora: RCA

Produção: N/F*

Duração: 39m07s

por Caio Coletti

“Uma coisa que eu percebi só quando terminei o álbum é que há nele uma noção de alguém correndo incessantemente atrás de alguma coisa, alguma coisa impossível de alcançar. Eu não tinha percebido isso antes, que esse era meu tema nas letras, mas também de uma forma rítmica”. É assim que Owlle se refere a seu disco de estreia, France, numa entrevista concedida para o site de arte Amelia’s Magazine, publicada antes do lançamento mundial da obra, em 20 de Janeiro. A moça, que é (apropriadamente) francesa, chamou a atenção primeiro com o EP Ticky Ticky, virou a nova it girl europeia com seu estilo visual muito particular, e foi convidada pelo Depeche Mode para remixar a faixa “Heaven” (ouça o resultado aqui), tudo antes de estrear pra valer na indústria fonográfica. Ainda um sucesso modesto perto de muitos integrantes dessa lista, Owlle é uma artista de sutilezas, e por isso merece lugar aqui.

France é uma pequena pérola rítmica que tem muito a ensinar, ao menos nesse aspecto, para o trabalho de outras pretendentes a diva do synthpop. Há um entrelaçamento entre as batidas e a melodia, sendo auxiliadas pela produção e pela forma bem straightforward de cantar da francesa, que fazem cada faixa uma progressão deliciosa de ritmo. Isso já fica bem nítido em “Fog”, que abre o disco, e cujos versos são levados em uma cadência bem particular. No álbum de Owlle, tudo parece estar aqui para hipnotizar: os synths graves que garantem o clima da balada “Your Eyes” são contrastados pelas intervenções mais agudas e pela batida four-on-the-floor de “Ticky Ticky” (acima), o grudento e viciante hit da cantora. Existe mesmo essa noção de busca em France – há algo de incansável no álbum que é encantador.

Sobram outros conceitos interessantes para apreciar no disco de Owlle, no entanto. A faixa “Creed” é esperta o bastante para pegar uma melodia essencialmente pop-rock (não estou falando besteira, juro! Ouça, feche os olhos, e pense em Kelly Clarkson cantando essa música) e decorá-la com um instrumental essencialmente synthpop. O resultado é empolgante, assim como a capacidade de criar verdadeiros épicos de menos de três minutos (“Silence” e a faixa final do álbum, “My Light Has Gone”) com batidas militares e sintetizadores que se sobrepõem em um clímax quase orgástico. Até a balada “Free”, levada pelo piano, ganha charme na voz de Owlle. Pode ser que a moça ainda não seja uma estrela, mas ela sem dúvida entregou o melhor álbum de synthpop do ano.