por Caio Coletti

Nem todos os filmes merecem (ou pedem) uma análise complexa como a que fazemos com alguns dos lançamentos mais “quentes” ou filmes que descobrimos e nos surpreendem positivamente. Particularmente, eu não me dou a escrever críticas grandes de filmes que considero ruins ou irrelevantes, porque não vejo sentido em remoer demais os erros de uma produção cinematográfica. É levando em consideração a função da crítica e da resenha como uma orientação do público em relação ao que vai ser visto em determinado filme que eu resolvi criar essa coluna, que visa falar brevemente dos filmes que não ganharam review completo no site. Vamos lá:

As Aventuras de Paddington (Paddington, Inglaterra/França, 2014)

Direção: Paul King

Roteiro: Paul King, Hamish McColl, baseados nos livros de Michael Bond

Elenco: Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman, Peter Capaldi, Julie Walters, Imelda Staunton, Michael Ganbon, Jim Broadbent, Matt Lucas

95 minutos

Só mesmo os britânicos poderiam fazer uma fábula infantil como Paddington. Baseado em um personagem clássico da literatura jovem britânica, o filme lançado no ano passado carrega para o gênero a marca indelével da produção cinematográfica inglesa: nunca subestimar a inteligência do seu espectador, sublinhar aquilo que torna a história única e apostar no trabalho do diretor para equilibrar o mood do filme, principalmente aqui, com o mundo meio-fantasioso-meio-realista que ele retrata. O encarregado da vez é o cineasta Paul King, cuja experiência anterior se limita a séries de TV e à pouco vista comédia Bunny and the Bull, e faz um trabalho exemplar ao colar técnicas de alguns colegas (Wes Anderson é o primeiro que vem a mente – o take com a casa de bonecas se tornando uma miniatura da casa dos Brown é copiado direto de Steve Zissou - mas tem algo de Woody Allen em Paddington também) para criar um filme que entende a natureza da fantasia e da imaginação infantis ao mesmo tempo que realiza uma crítica velada, e sutil, à forma como os países europeus tratam estrangeiros atualmente.

A trama acompanha o personagem-título (dublado adoravelmente por Ben Whishaw), um urso peruano que, após um terremoto, se despede dos tios (Michael Ganbon e Imelda Staunton) com quem vivia e parte para Londres sozinho, na esperança de encontrar o explorador britânico que aportou nas terras de seus antepassados décadas atrás. O problema é que, dos anos pós-Guerra até o nosso presente, a capital da Inglaterra e seus habitantes mudaram bastante, e ao contrário do que acontecia com as crianças enviadas de outros países assolados pelo conflito bélico para Londres, Paddington não é exatamente recebido de braços abertos por todos. A exceção são os Brown, mais especificamente a sonhadora Mary (Sally Hawkins, maravilhosa como de costume), matriarca da família, que insiste com o marido (Hugh Bonneville) para que eles abriguem Paddington pelo menos até o urso encontrar quem procura. A partir daí a dinâmica combina Mary Poppins, histórias de peixe fora d’água (com bastante – e acertada – comédia física) e uma fábula sobre aceitar e acolher diferenças. Amável, engraçado, inventivo e com uma boa mensagem para passar, Paddington é uma das melhores fábulas infantis dos últimos anos – e o sucesso nas bilheterias mostra que o público quer mais.

✰✰✰✰ (4/5)

Belas e Perseguidas (Hot Pursuit, EUA, 2015)

Direção: Anne Fletcher

Roteiro: David Feeney, John Quaintance

Elenco: Reese Witherspoon, Sofia Vergara, Matthew Del Negro, Michael Mosley, Jim Gaffigan, Mike Birbiglia

87 minutos

É um pouco triste constatar isso de um filme que poderia significar tanto para a indústria do cinemão hollywoodiano, mas Belas e Perseguidas (que, a partir desse momento, só chamaremos de Hot Pursuit, por razões óbvias) só acerta mesmo naquilo que seria impossível errar. Para começar, a grande virtude do filme, e provavelmente a única razão pela qual a maioria de nós mortais nos sentiríamos tentados a assistí-lo, é a interação entre duas das melhores energias cômicas femininas de Hollywood atualmente: a sumida (das comédias) Reese Witherspoon e a badalada Sofia Vergara. Elas definitivamente não decepcionam, encarnando a dupla improvável da vez e expandindo suas personagens e seus efeitos cômicos um pouquinho além dos rígidos estereótipos que o roteiro impõe. Escrito por uma dupla de roteiristas de sitcom com créditos em New Girl e 2 Broke Girls, o filme consegue ser ao mesmo tempo bastante previsível e terrivelmente desastrado, banalizando para efeitos cômicos, por exemplo, a morte de um policial e o desejo de vingança de uma das personagens. A direção, assinada por Anne Fletcher (A Proposta) também não impressiona, perdendo a mão durante as cenas de adrenalina e sofrendo de aguda falta de inventividade nos momentos cômicos.

Enfim, Hot Pursuit é todo de Witherspoon e Vergara, e é impossível negar o quão bacana é ver a forma como as atrizes interagem e criam entre si uma relação que não seria muito diferente, guardados pequenos detalhes, da relação entre qualquer dupla desajustada de uma comédia de ação policial estrelada por dois homens. A policial certinha de Witherspoon e a esposa de mafioso expansiva de Vergara não funcionam só como personagens que caem bem para as personas de cada uma das atrizes, mas principalmente como uma forma de espelhar uma dinâmica antiga em Hollywood que, até onde este que vos fala sabe, nunca foi aplicada a duas personagens femininas em uma comédia da projeção de Hot Pursuit. Colocando-as no centro da história e constantemente revertendo-as às posições de amigas ou inimigas, o filme permite que elas passem por um arco de transformação que as torna mais próximas. É uma dinâmica boba e que tem muito pouco de realista, mas é funcional e, num filme com o espírito certo, a direção certa e o roteiro certo, poderia ter sido bastante interessante de se ver. Em Hot Pursuit, apesar dos melhores esforços de Reese e Sofia, é simplesmente esquecível.

✰✰✰ (2,5/5)

A Escolha Perfeita 2 (Pitch Perfect 2, EUA, 2015)

Direção: Elizabeth Banks

Roteiro: Kay Cannon

Elenco: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Anna Camp, Ester Dean, Alexis Knapp, Hana Mae Lee, Brittany Snow, Skylar Astin, Adam DeVine, Ben Platt

115 minutos

O charme do primeiro A Escolha Perfeita, de 2012, em grande parte tinha a ver com o fato de que, ao mesmo tempo que o filme de Jason Moore sabia que poderia se tornar um hit com a audiência na qual mirou, em grande parte ele era também uma homenagem reverente ao poder do cinema e da música de inspirar e guiar as pessoas (especialmente as jovens) nas suas relações com o mundo, e umas com as outras. A Escolha Perfeita 2, a continuação, chegou três anos depois sob o comando de Elizabeth Banks, que também segue atuando como metade da hilária dupla de “comentaristas” de a capella (ao lado de John Michael Higgins). É um filme que responde à altura quanto a expectativa criada em torno dele, trazendo duas mãos cheias de adições de elenco e participações especialíssimas (de Snoop Dogg ao grupo de acapella Pentatonix, famoso no Youtube), além de um plot transcontinental, que segue aquela velha máxima de Hollywood de que qualquer sequência precisa, essencialmente, ser maior que o original. Do ponto de vista narrativo, no entanto, A Escolha Perfeita 2 pode até ser visto como uma comédia menor, preocupada com temas como amizade, auto-estima e perspectivas para o futuro de personagens que passam por um momento importante de transição (o final da faculdade) – mas não é grata surpresa que foi o filme de 2012.

Um dos grandes problemas é que, ocupado com todos os novos elementos, as subtramas românticas de algumas das personagens, e em dar mais espaço para a personagem de Rebel Wilson (que foi o grande destaque do primeiro filme com o público), A Escolha Perfeita 2 dá menos espaço para a sua ostensiva protagonista, a Beca de Anna Kendrick. Pena, porque Kendrick é uma daquelas atrizes que sempre tem algo na manga para acrescentar ao projeto em que se encontra, e sua construção de personagem está sempre no ponto. À guisa de economia de tempo, nesse segundo filme Beca é praticamente despida de vida pessoal (o relacionamento com o personagem de Skyler Astin não parece ter evoluído em nada desde o primeiro filme – e deveria, visto que este se passa 3 anos depois –, o pai de Beca nem mesmo dá as caras) para que acompanhemos sua primeira aventura no mercado de trabalho, buscando oportunidade como estagiária de um produtor famoso (Keegan-Michael Kay, ótimo). O problema é que mal sentimos o peso dessa decisão importante pela qual a personagem passa, porque ela parece não existir fora do escritório e da casa que divide com as outras Bellas.

A Escolha Perfeita 2 tem muitas virtudes: a estreia de Banks na direção é limpa e com o esperado bom faro para comédia, além da habilidade de comandar um filme razoavelmente grande já na primeira viagem; Wilson continua uma força da natureza no papel de Fat Amy, e mostra de novo que está na hora de Hollywood a fazer uma estrela de verdade; e o retrato da união das Bellas é uma bela forma de refletir os dilemas pelos quais todos passamos nessa fase da vida. Uma pena que, na sede por ser uma continuação grandiosa, o filme tenha perdido a oportunidade de fazer jus ao verdadeiro espírito daquele que o precedeu.

✰✰✰ (3/5)

O Estranho Mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas, EUA, 1993)

Direção: Henry Selick

Roteiro: Tim Burton, Michael McDowell, Caroline Thompson

Elenco: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O’Hara, William Hickey, Paul Reubens

76 minutos

O Estranho Mundo de Jack é largamente lembrado como a grande fábula natalina de Tim Burton. É compreensível: se até hoje carrega uma marca forte em Hollywood e mundo afora, no comecinho dos anos 90 a estrela de Burton era ainda mais proeminente, a visão do artista fresca na cabeça do público depois de dois filmes do Batman e dos clássicos instantâneos Edward Mãos-de-Tesoura e Beetlejuice. Vinte e tantos anos depois, no entanto, chegou a hora de admitir, e creditar propriamente: o grande mérito de Jack é ter Henry Selick na direção. Esse estranho americano de 63 anos, mestre da arte largamente moribunda da animação stop-motion, precisa começar a ser reconhecido como um dos cineastas mais inventivos, inteligentes e interessantes da nossa época – e Jack é, argumentadamente, sua obra-prima. Grande parte do seu trabalho é realizar a história de Burton em linguagem visual, e é difícil pensar em algum outro artista que entende melhor as obsessões e cacoetes do diretor de Sweeney Todd do que Selick, que também assinou James e o Pêssego Gigante e Coraline. O Estranho Mundo de Jack respira a atmosfera burtoniana de conto-de-fadas sombrio, influenciada pelos filmes de horror dos anos 30 e 40, mas é na visão de Selick que o filme transcende esse mero riff estético.

Nas mãos dele, a história do monstrengo (dublado lindamente pelo compositor da trilha-sonora e colaborador assíduo de Burton, Danny Elfman) que sai dos domínios de sua Halloween Town para descobrir os encantos da terra do Natal e querer para si a atmosfera divertida e familiar do feriado mais feliz do ano se torna arena para uma série de experimentações visuais que, surpreendentemente, nunca distraem o espectador das outras virtudes do filme – nem de sua envolvente (de certa forma) narrativa. A trilha-sonora de Elfman brilha com peculiaridade melódica, seja na euforia de “What’s This?”, na melancolia da linda “Jack’s Lament” ou na nossa preferida pessoal, a balançada e soul “Oogie Boogie’s Song”. Os tipos monstruosos (e adoráveis) de Burton povoam o filme com uma vitalidade insuspeita, e seu diálogo quase-todo-rimado é encantador. O elemento que costura todas essas qualidades e dá coerência ao mundo cheio de sombras mas estranhamente colorido do filme, no entanto, é a direção de Selick, um trabalho hercúleo e detalhista que precisa ser muito mais louvado do que atualmente é quando falamos da história imortal do rei de Halloween Town.

✰✰✰✰✰ (5/5)

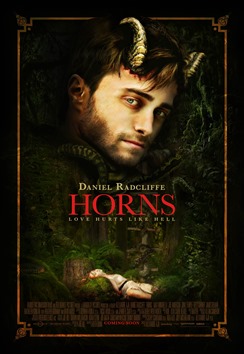

Amaldiçoado (Horns, EUA/Canadá, 2013)

Direção: Alexandre Aja

Roteiro: Keith Bunin, baseado no livro de Joe Hill

Elenco: Daniel Radcliffe, Max Minghella, Joe Anderson, Juno Temple, Kelli Garner, James Remar, Heather Graham, David Morse

120 minutos

Uma década sendo forçado a carregar uma franquia nas costas (ainda que com ajuda inestimável dos coadjuvantes) fez de Daniel Radcliffe, previsivelmente ou não, um ótimo leading man. Não só sua presença em tela é magnética e perpetuamente interessante para o espectador, como ele entende seus personagens de maneira um pouco além do superficial. Amaldiçoado tira todo o proveito possível dessa qualidade difícil de definir, que fez a carreira de gente como Tom Cruise e, num passado mais distante, Humphrey Bogart (guardadas as devidas proporções, é claro) – é na atuação e no carisma do seu protagonista que o filme se pendura para sair ileso do impressionante malabarismo de gêneros e plot points que compõe seus surpreendentes 120 minutos. A primeira impressão é que a história não rende um filme tão longo, mas o roteiro de Keith Bunin (In Therapy) tira do livro de Joe Hill uma trama que combina comédia absurdista, análise da natureza humana a thriller de mistério fundado nas circunstâncias escusas de um assassinato. De bônus, o filme também é uma metáfora interessante sobre o papel em que a mídia e a sociedade anseia em nos encaixar, limitando invariavelmente nossa complexidade de seres humanos – esse aqui é o “vilão”, esse aqui é o “inocente”. Amaldiçoado brinca com esses estereótipos e no caminho se desvencilha da armadilha de ser ele mesmo julgado por algo mais simples do que verdadeiramente é.

Isso não quer dizer que o filme é impecável, de forma alguma. A direção de Alexandre Aja (Espelhos do Medo) é uma bagunça de ideias estéticas mal-completadas, mas se dá muito bem ao lidar com o humor e as cenas mais sutis do filme, usadas à perfeição para desenrolar o envolvente mistério do assassinato de Merrin (Juno Temple), a namoradinha de infância de Ig (Radcliffe), que se vê acusado do crime quando a moça morre na mesma noite em que termina o namoro com ele. Ao lado de Ig, defendendo a sua inocência, estão os pais (James Remar e Kathleen Quinlan, ótimos), o irmão mais velho (Joe Anderson), e o melhor amigo e advogado (Max Minghella). Quando Ig acorda um dia para descobrir que chifres estão nascendo em sua cabeça – chifres de verdade! –, e as pessoas começam a confessar seus pecados e pedir permissão para cometer atos de variado grau de perversão em sua presença, o mistério começa a se desenrolar com novo ímpeto. Radcliffe entrega facilmente a melhor performance do filme, mas isso se deve também ao quanto os personagens ao seu redor são largamente bidimensionais, mesmo quando estão sob o efeito maligno dos chifres de Ig. Amaldiçoado tem algo a dizer sobre desejos secretos, escolhas difíceis e amores perdidos, e merece ser visto nem que seja pela virtude da performance de Radcliffe.

✰✰✰✰ (3,5/5)

Harry Brown (Inglaterra, 2009)

Direção: Daniel Barber

Roteiro: Gary Young

Elenco: Michael Caine, Emily Mortimer, Charlie Creed-Miles, David Bradley, Iain Glen, Sean Harris, Ben Drew, Jack O’Connell, Liam Cunningham

103 minutos

Thrillers de vigilantes urbanos são uma das tendências mais surpreendentes do cinema nesse século. Ao mesmo tempo em que se fascinam pelos super-heróis de colantes da Marvel e da DC, os espectadores adoram histórias estreladas por atores com carreiras sólidas como Liam Neeson (na trilogia Busca Implacável), Denzel Washington (O Protetor) e Keanu Reeves (De Volta ao Jogo) no papel de homens que reascendem habilidades obtidas com um treinamento antigo e quase esquecido para proteger ou vingar a si próprios ou aqueles que amam. Harry Brown é a entrada mais britânica nesse subgênero que não é recente (Desejo de Matar, com Charles Bronson, é de 1974), mas que ganhou popularidade inédita nos últimos anos. De forma nada surpreendente, o filme é também a mais observadora e inteligente das obras do tipo, em grande parte porque o diretor Daniel Barber, estreante em longas-metragens, eleva o material dúbio do roteiro de Gary Young (Vingança Entre Assassinos) em um conto de justiça com as próprias mãos dotado de consciência social, que tem um olho aguçado para as situações de vida de todos os personagens (“bandidos” e “mocinhos”) e que se permite questionar a validade da atitude de seu protagonista. Não machuca, é claro, que o filme tenha Michael Caine entregando o que é sua melhor atuação em muitos anos.

Tanto a idade mais avançada de seu protagonista (em relação aos personagens de Neeson, Washington e Reeves, por exemplo) quanto a ênfase maior que o diretor Barber dá aos momentos mais quietos da narrativa auxiliam Caine a pintar um retrato mais convincente do luto, da culpa e da devastadora solidão na qual seu personagem é deixado na primeira metade do filme. O ator, dono de duas estatuetas do Oscar, por Hannah e Suas Irmãs e Regras da Vida, demonstra tremenda empatia com o público, desfilando ainda hoje um carisma e magnetismo em tela que provavelmente ele deve aos tempos de galã dos filmes britânicos (ele estrelou a versão original de Alfie, refeito com Jude Law em 2004) – ambas as qualidades são bem-acompanhadas por uma sensibilidade quieta e uma precisão de tom e linguagem corporal que mostram que Caine é mais do que um movie star envelhecido. Com um protagonista tão crível e uma direção em alguns momentos até poética (embora não economize na violência), Harry Brown aparece como um exemplo interessante de como virtualmente qualquer convenção ou clichê cinematográfico pode se tornar uma história envolvente e interessante quanto bem executada.

✰✰✰✰ (4/5)

Pixels (EUA/China/Canadá, 2015)

Direção: Chris Columbus

Roteiro: Tim Herlihy, Timothy Dowling

Elenco: Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan, Peter Dinklage, Josh Gad, Matt Lintz, Brian Cox, Sean Bean, Jane Krakowski, Dan Aykroyd, Lainie Kazan

106 minutos

Quase ninguém em Pixels parece comprometido de verdade a fazer o filme funcionar – o protagonista Adam Sandler entrega mais uma de suas performances no piloto automático, confiando muito mais no status de estrela do que numa presença genuína e carismática em tela (algo que ele até consegue ter, quando quer); o diretor Chris Columbus, que já se mostrou habilidoso com efeitos especiais e ação misturada com comédia, cria as setpieces aqui com pouco ou nenhum encantamento verdadeiro com o material que tem em mãos; e os roteiristas Tim Herlihy e Timothy Dowling se apóiam demais em estereótipos nerds e estruturas narrativas manjadas de comédias de ação, como se tivessem certeza que a ideia cool da premissa já fosse carregar, por si própria os espectadores para os cinemas mundo afora. No filme, uma gravação contendo uma série de video-games clássicos de arcade é enviada para o espaço em busca de vida inteligente nos anos 80; cortando para os dias atuais, uma raça alienígena intercepta a mensagem e a interpreta como uma declaração de guerra, e versões ameaçadoras e reais de personagens virtuais daquela era começam a ameaçar a Terra. É aí que o presidente (Kevin James) convoca seu amigo de infância (Sandler), um ex-campeão de video-game, para o resgate.

Junto com o personagem de Sandler vêm os nerds feitos por Josh Gad (que ficou famoso como a voz do Olaf de Frozen) e Peter Dinklage (o Tyrion de Game of Thrones). Eles dois são os elementos que melhor funcionam no filme, e os dois atores que parecem de fato estar se esforçando para dar vida a seus personagens – Gad encarna um furacão verbal ambulante, que não superou as glórias como jogador no passado e se tornou um especialista em teorias de conspiração; Dinklage, uma ex-celebridade do ramo e um bully de primeira categoria, que é tirado da prisão por Sandler e James para ajudá-los na missão de salvar o mundo. Ambos encarnam com gosto o ridículo da premissa do filme, enquanto seus companheiros de cena (Sandler principalmente) insistem em tentar trazer para a realidade um conceito que renderia duas horas tremendamente divertidas no cinema se abraçasse sua excentricidade. Há outras maneiras de tornar seus personagens tridimensionais e críveis sem seguir a cartilha que a trama envolvendo Sandler, a general feita por Michelle Monaghan e o filho dela segue. Do jeito que está, Pixels é muito potencial jogado fora, e há algo de um pouco deprimente nisso.

✰✰✰ (2,5/5)

Barely Lethal (EUA, 2015)

Direção: Kyle Newman

Roteiro: John D’Arco

Elenco: Hailee Steinfeld, Samuel L. Jackson, Jessica Alba, Sophie Turner, Dove Cameron, Rachael Harris, Thomas Mann, Rob Huebel, Toby Sebastian

96 minutos

Aos 18 anos e atuando desde os 10, Hailee Steinfeld é uma das apostas mais certas para estrela da futura geração de Hollywood. Essa americana natural de Los Angeles levou uma indicação ao Oscar quando ainda tinha 15, pelo trabalho excepcional em Bravura Indômita, dos Irmãos Coen. Brilhou em filmes menores desde então e apareceu mais velha, com a mira clara no mainstream, em A Escolha Perfeita 2 (que revisamos nesse mesmo post). Aproveitou a oportunidade de soltar a voz no filme e ainda lançou carreira de cantora, com o (ótimo) single "Love Myself". Com tudo isso na bagagem, a comédia de ação adolescente Barely Lethal até empalideceu, mas coloca Hailee no centro de um filme comercial talvez pela primeira vez na carreira, além de dar a ela a oportunidade de contracenar com atores experientes como Samuel L. Jackson, Jessica Alba e Rachael Harris. Pena que, para além das ótimas performances e algumas boas piadas nas margens da trama principal, o filme dirigido por Kyle Newman (Fanboys) é completamente esquecível – para começar, o diretor não faz ideia de como conduzir cenas de ação, drenando-as de qualquer ritmo, com a honrosa exceção do embate físico entre Steinfeld e Sophie Turner (a Sansa de Game of Thrones) perto do final, que consegue empolgar principalmente pela ótima fisicalidade das duas atrizes.

Steinfeld interpreta Megan Walsh, garota que foi criada dentro de uma organização secreta dedicada a adotar meninas órfãs e treiná-las para se tornarem assassinas implacáveis desde a infância. Sentindo as urgências da adolescência e tendo na bagagem apenas as impressões do high school que tirou dos filmes do gênero, Megan finge a própria morte em uma missão especialmente complicada e se faz passar por estudante de intercâmbio para ter a oportunidade de viver a experiência colegial. Barely Lethal ensaia ser uma sátira no estilo “it’s not like the movies”, mas não se compromete completamente a essa missão – acerta na construção da personagem principal e na forma como retrata a sua aproximação de figuras inicialmente estereotípicas, como o líder-de-banda-pelo-qual-todas-as-garotas-babam (Toby Sebastian, mais um egresso de GoT), a garota-revoltada (Dove Cameron, de Liv & Maddie) e alguns outros. Em suma, o elenco reunido pelo diretor Newman entrega muito mais ao filme do que talvez ele mereça, e eleva-o a um bom entretenimento de fim-de-semana. Steinfeld e companhia merecem melhor, mas dá pra se divertir.

✰✰✰ (3/5)

0 comentários:

Postar um comentário