por Caio Coletti

Nem todos os filmes merecem (ou pedem) uma análise complexa como a que fazemos com alguns dos lançamentos mais “quentes” ou filmes que descobrimos e nos surpreendem positivamente. É levando em consideração a função da crítica e da resenha como uma orientação do público em relação ao que vai ser visto em determinado filme que eu resolvi criar essa coluna, que visa falar brevemente dos filmes que não ganharam review completo no site. Vamos lá:

Direção e roteiro: Martin McDonagh

Elenco: Frances McDormand, Caleb Landry Jones, Kerry Condon, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Abbie Cornish, Lucas Hedges, Zeljko Ivanek, Amanda Warren, Peter Dinklage

115 minutos

Nos dias anteriores ao Oscar 2018, estava claro para qualquer um que acompanhasse a corrida que o prêmio de Melhor Filme iria para um de dois concorrentes: A Forma da Água ou Três Anúncios Para Um Crime. O primeiro levou, e não é difícil entender o porquê – para além de qualquer mérito artístico, Três Anúncios não ganhou o Oscar principal da noite porque é um filme que exige que uma conversa seja travada sobre ele. Mais do que isso, exige que o espectador o debata e se debata para “desembrulhá-lo”, em todas as suas camadas, com todas as suas sutilezas. Não é um filme perfeito, mas é inflamatório e inteligente na condição de sê-lo. Três Anúncios perdeu o Oscar porque não é Crash – No Limite, e nem quer ser – as soluções maniqueístas e fáceis do infame longa de Paul Haggis passam longe do de Martin McDonagh, e ainda bem que passam.

Três Anúncios é sobre pessoas terríveis fazendo coisas admiráveis, e sobre pessoas admiráveis fazendo coisas terríveis. É sobre a ira justificada de uma mãe que perdeu sua filha, a frustração compreensível de um xerife que parece ter feito tudo o possível para trazer justiça a ela, e sobre o preconceito virulento de um policial cujas ações são possibilitadas por um sistema tão cruel quanto ele. É também sobre as formas como essas pessoas tentam se conciliar com quem são, com o que sentem, com as partes menos justificadas de suas ações – ao contrário do que você vai ouvir por aí, Três Anúncios não pede que você perdoe ou admire ninguém, nem desenha arcos de redenção. É mais amargo, mais dolorido, e infinitamente melhor, do que isso.

Uma Frances McDormand monumental se ergue no centro do filme. O Oscar mais merecido de 2018 é aquele que foi parar nas mãos dela, que encarna aqui o papel que parece ter nascido para interpretar – uma versão mais ácida, mais melancólica, mais inconsequente e enormemente mais envolvente da persona que ela mesma apresenta ao público. A dor de Mildred se transforma na nossa porque temos a impressão de conhecê-la nas minúcias e na imbatível força de McDormand em tela. Woody Harrelson, Sam Rockwell, Lucas Hedges e companhia são pouco mais do que performances que colorem ao redor da atriz principal, mas fazem seu trabalho com o gosto e a arte de grandes profissionais.

Três Anúncios mergulha em uma América média cheia de conflitos, e nos ajuda a mergulhar junto com uma fotografia (de Ben Davis) direta e dura, uma trilha sonora (do sempre magistral Carter Burwell) evocativa de faroestes revisionistas, uma direção sentida que não perde o olho para o humor negro de seus personagens e sua história. Como já dito mais acima, não é um filme perfeito – sua força, aquilo que o torna essencial, são justamente as imperfeições que, bravamente, criam um diálogo sem pedir desculpas por ele. Só por isso, merece as cinco estrelas.

✰✰✰✰✰ (5/5)

Direção e roteiro: Jordan Peele

Elenco: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Marcus Henderson, Betty Gabriel, Lakeith Stanfield, Stephen Root, LilRel Howery

104 minutos

Por mais que estejamos em uma década excepcional para o filme de horror (Babadook, Corrente do Mal, A Bruxa), nós ainda não tínhamos visto um longa que capturasse o espírito do momento tão essencialmente quanto Corra!, estreia de Jordan Peele no gênero. Não à toa, Corra! se tornou a rara obra de terror indicada ao Oscar nas categorias principais, e há muitos fatores para indicar que ela deveria ter vencido o prêmio de Melhor Filme. Ela é sem dúvida o pedaço de cinema mais indispensável do ano passado, aquele pelo qual o ano de 2017 provavelmente será definido no futuro – uma fábula sombria, cruel e afiada que cutuca feridas explícitas e subliminares da sociedade contemporânea e seu racismo velado (ou nem tanto).

Peele é um talento e tanto no roteiro (premiado pela Academia) e na direção, brincando com convenções do gênero com a habilidade de um artesão apaixonado pelo filão em que transita. Corra! manipula o espectador com a trilha sonora (de Michael Abels), a mixagem de som, o design de produção (de Rusty Smith), a edição (de Gregory Plotkin), com Peele se posicionando como o mestre de marionetes que, visto que também assina o roteiro, é capaz de incluir detalhes, referências, discursos em profundidade que recompensam o espectador mais atento e mais versado em cinema ou mais próximo da questão social que ele aborda.

Como já apontado por tantos críticos por aí, a novidade de Corra! é que o racismo que Chris (Daniel Kaluuya) enfrenta na casa da namorada Rose (Allison Williams) é (mal-)disfarçado por um verniz de progressismo social – os vilões aqui são brancos liberais cosmopolitas, e não caipiras sujos armados de espingardas que usam epítetos raciais como vírgula. Sua crítica incomoda, empolga, revolta e mistifica o espectador (branco, ao menos) porque se refere a uma realidade contemporânea, e não uma história antiga de opressão – seu ato mais desafiador é mostrar de forma irrevogável como o passado mostrado em tantos outros filmes informa as interações raciais da atualidade.

Corra! é um feito de pura destreza cinematográfica, com um Daniel Kaluuya apropriadamente à flor da pele no centro de um elenco excepcional que constrói seus personagens com todos os traços certos de caricatura e verdade. É o tipo de discurso para o qual o cinema nasceu, e é o grande filme do ano passado.

✰✰✰✰✰ (5/5)

Direção: Sean Baker

Roteiro: Sean Baker, Chris Bergoch

Elenco: Brooklynn Prince, Christopher Rivera, Bria Vinaite, Willem Dafoe, Valeria Cotto, Mela Murder

111 minutos

O final de Projeto Flórida (spoilers mínimos a seguir) traz um pulo para a fantasia após quase 2 horas tanto de encanto infantil quanto de dura realidade, e Sean Baker sinaliza essa mudança brusca com uma mudança de formato – com a cinematógrafa Alexis Zabe, o cineasta retorna às cores saturadas e à fotografia de iPhone de seu longa anterior, Tangerina, filmado inteiramente com o aparelho. É uma escolha de tirar o fôlego, e tão passional quanto técnica, como muitas das outras que Baker toma durante o filme. A habilidade do diretor de casar uma imensa, quase esmagadora, empatia por seus personagens, com a linguagem cinematográfica incansavelmente criativa, e exponencialmente sofisticada com o passar de sua carreira, que o marca como um dos grandes talentos da atualidade.

Um talento que, diga-se, Holywood ainda não está pronta para celebrar. Só assim para entender a ausência em larga escala de Projeto Flórida nas premiações principais do ano – essa história de uma jovem mãe tentando criar a filha em um motel do estado americano do título, à sombra da Disneylândia, sem dúvida merecia reconhecimento como um dos pedaços de cinema essenciais de 2017. O mesmo vale para o esquecimento de Brooklynn Prince, em mais uma demonstração da relutância da Academia em reconhecer atuações infantis – sua Moonee é uma personagem cheia de reentrâncias. Ela é ridiculamente adorável, sim, mas é também uma demonstração profundamente sentida do poder que imagens da infância, com suas alegrias e melancolias inteiramente incluídas, tem no cinema.

Um Willem Dafoe precisamente sutil e cheio de coração escondido nos momentos mais inesperados completa o retrato caloroso que Projeto Flórida faz de personagens que raramente povoam produções de Hollywood. Se não bastasse a nobreza da missão de Baker, que tem feito essas “buscas sociais" pelos oprimidos em seus filmes há algum tempo, o longa resultado da exploração honesta das ações dessas pessoas é rigorosamente primoroso, inegavelmente tocante, e possui a rara habilidade de ficar com o espectador muito depois da chegada dos créditos. Quantas obras-primas o Sr. Baker terá que estregar para chegar onde merece?

✰✰✰✰✰ (5/5)

Direção: James Franco

Roteiro: Scott Neustadter, Michael H. Weber, baseados no livro de Greg Sestero, Tom Bissell

Elenco: Dave Franco, James Franco, Seth Rogen, Ari Gaynor, Alison Brie, Jacki Weaver, Paul Scheer, Zac Efron, Josh Hutcherson, June Diane Raphael, Megan Mullally, Jason Mantzoukas, Sharon Stone, Melanie Griffith, Bob Odenkirk, Tommy Wiseau

104 minutos

Para assistir O Artista do Desastre, antes me submeti a uma sessão de The Room, o filme de cuja produção este dirigido e estrelado por James Franco faz crônica. Considera o “pior filme do mundo”, o “Cidadão Kane dos filmes ruins”, The Room é hilariantemente, envolventemente terrível – a obra de Tommy Wiseau infringe regras tão básicas do cinema que as damos por garantidas mesmo nas piores atrocidades de Uwe Boll e Michael Bay. Ele tem o charme de uma obra que acredita em si mesma e em sua visão, ou não funcionaria como curiosamente funciona, e até escrever sobre ele traz um sorriso ao rosto. Totalmente sem querer, Wiseau criou com The Room uma celebração do ridículo, da ambição cega, um deboche das próprias regras que assumimos do nosso cinema.

Querer ver O Artista do Desastre é inevitável após assistir The Room. Com Franco irreconhecível no papel de Wiseau, o filme se baseia no livro de Greg Sestero, co-astro melhor amigo do diretor do “clássico”, e busca ao mesmo tempo desvendar e manter a aura de mistério ao redor dessa figura mítica que ele se tornou. Ninguém sabe ao certo de onde Wiseau é, quantos anos ele tem, de onde saiu todo o dinheiro para produzir The Room… O que sabemos é o que está na obra: a paranoia parcialmente justificada de rejeição, a visão de si mesmo que é quase adoravelmente divorciada da realidade, a tirania desmedida e egocêntrica. Wiseau não é nenhum anjo, e O Artista do Desastre é fascinante por não pintá-lo assim.

Como diretor, Franco faz um trabalho decente ao guiar um filme que busca se desprender das mesmas noções de grandeza de The Room – a fotografia (de Brendan Trost) é sempre próxima e calorosa, enquanto a edição (de Stacey Schroeder) não deixa escapar as deliciosas gotas de ridículo dessa história fascinantemente, inacreditavelmente real. Como astro, Franco cria um Wiseau que faz por merecer o exame minucioso que muitos espectadores fascinados por The Room sem dúvida lançarão para sua representação aqui. As performances de Franco jamais podem ser classificadas como sutis, mas aqui ele encontra um personagem que se presta à sua marca particular de exagero inadequado.

Assistir O Artista do Desastre não desmistifica a experiência de The Room, ainda bem. É uma peça complementar interessante, mas que certamente não cava um lugar tão único no panteão do cinema quanto o filme que tenta destrinchar.

✰✰✰✰ (4/5)

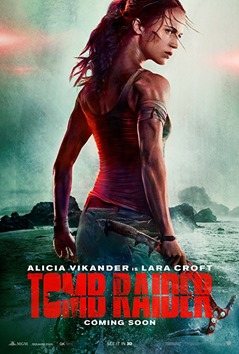

Direção: Roar Uthaug

Roteiro: Geneva Robertson-Dworet, Alastair Siddons

Elenco: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas, Derek Jacobi, Hannah John-Kamen

118 minutos

Desde sua estreia durante os anos 1990, a parte desafiadora e envolvente dos games de Lara Croft/Tomb Raider sempre foi a aventura intrépida, os feitos físicos e a essencial solidão da protagonista. É verdade que é impossível (pelo menos nas amarras de um grande estúdio de Hollywood) fazer um filme do porte de Tomb Raider: A Origem que consistisse inteiramente de Lara invadindo sozinha uma tumba recheada de animais selvagens, armadilhas e desafios logísticos, mas o longa estrelado por Alicia Vikander vai muito radicalmente para a direção oposta ao invés de buscar uma conexão com o material de origem. Isso não seria nenhum pecado se Tomb Raider: A Origem substituísse o charme do original por uma trama bem costurada, personagens coadjuvantes carismáticos, ou um vilão convincente. Infelizmente, ele não faz nada disso.

Os roteiristas Geneva Robertson-Dworet e Alastair Siddons procuram um equilíbrio entre trama e cenas de ação, mas erram fatalmente ao basear a primeira em preceitos básicos entediantes e a segunda em premissas mirabolantes. Tomb Raider: A Origem seria melhor se fosse justamente o contrário – um filme de ação direto, que focasse com mais gosto na autoconfiança física e emocional de sua protagonista, e a introduzisse a um mundo construído em pautas mais criativas. Da forma como está, ele nos apresenta uma Lara Croft vacilante, salva múltiplas vezes pelos homens ao seu redor, mas que ao mesmo tempo não passa por arco de personagem algum durante o filme.

Interpretar essa cifra de protagonista é missão difícil para Alicia Vikander, que impressionantemente consegue injetar uma personalidade vencedora nessa nova Croft, sublinhando na interpretação todos os traços que o roteiro teima em esconder, ignorar ou disfarçar. Em palavras mais claras, Tomb Raider: A Origem tem uma estrela que merecia um filme melhor, e até um diretor (o norueguês Roar Uthaug) com sério acúmen para ação que merecia um cenário mais carismático e convincente no qual brincar. Fica para a próxima, Hollywood.

✰✰ (1,5/5)

Direção: Stephen Chbosky

Roteiro: Stephen Chbosky, Steve Conrad, Jack Thorne, baseados no livro de R.J. Palacio

Elenco: Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic, Julia Roberts, Mandy Patinkin, Noah Jupe, Daveed Diggs, Elle McKinnon, Danielle Rose Russell

113 minutos

Extraordinário é dirigido e coescrito por Stephen Chbosky, o homem responsável tanto pelo livro As Vantagens de Ser Invisível quanto pelo filme que o adaptou. Saber disso talvez ilumine para alguns a sensação curiosa de familiaridade na narrativa, tirada do livro best-seller de R.J. Palacio sobre um garoto com deformidade facial encontrando as dificuldades da vida escolar pela primeira vez. Em grande medida, como As Vantagens de Ser Invisível, o novo Extraordinário não tem receio de manipular as emoções do espectador para passar sua mensagem, nem de lançar mão de recursos óbvios e batidos para isso – e, ainda assim, ele funciona espetacularmente bem porque esconde por baixa dessa obviedade uma corrente de pensamento tão positiva, e tão essencial para o mundo de hoje, que não nos importamos.

Os 113 minutos de Extraordinário são guiados com sensibilidade exemplar pelo eterno otimista Chbosky. Como cineasta e como roteirista, ele não se esquiva das partes mais difíceis do seu material, mantendo uma linguagem direta e identificável para espectadores infanto-juvenis, enquanto presenteia adultos com uma estrutura agradavelmente complexa em que mergulhamos em mundos diferentes, com profundidades diferentes, a cada ato da história. É verdade que o filme sinaliza essas mudanças de perspectiva com títulos enormes na tela, mas é preciso perdoar a falta de sutileza de um filme que demonstra tanta compaixão e empatia em um mundo tão desprovido dela.

No coração de Extraordinário, um astro mirim que merece esse mesmo adjetivo: na pele de Auggie, Jacob Tremblay demonstra a mesma habilidade para expressar emoções intensas em expressões certeiras que revelou em O Quarto de Jack. Cercado por Julia Roberts e Owen Wilson em piloto automático, mas invariavelmente impossíveis de odiar, Tremblay conduz os momentos mais manipulativos de Extraordinário com o carisma e a gravidade de um ator muito mais experiente, mas o charme inimitável de uma criança de 12 anos se divertindo à beça. É um prazer assisti-lo, e fica difícil colocar defeito no filme que o coloca sob os holofotes.

✰✰✰✰ (4/5)

Direção: Joe Wright

Roteiro: Anthony McCarten

Elenco: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup, Stephen Dillane, Nicholas Jones, Samuel West

125 minutos

Eu sou um grande fã de Joe Wright, como não deve ser mais segredo para ninguém que lê O Anagrama. O que as melhores obras do cineasta britânico falham em sutileza, elas acertam em instinto, técnica e humanidade extravagante. Orgulho & Preconceito, Desejo e Reparação, Anna Karenina, até O Solista… Wright mostra no novo O Destino de Uma Nação a mesmíssima maestria estética de suas obras anteriores, e não lhe falta nem um pouco da coragem narrativa tampouco – o que “breca” do filme de ser tão bom quanto poderia ser só tem um nome: Gary Oldman, que inexplicavelmente venceu o Oscar de Melhor Ator por sua performance histriônica, estridente e superficial como Winston Churchill.

O lendário primeiro-ministro britânico é retratado aqui durante a crise de Dunkirk (vista por outro ângulo no filme de mesmo nome, de Christopher Nolan), e o roteiro de Anthony McCarten o cria como essa figura icônica para desfazê-lo desse mesmo status e mostrar tanto sua fragilidade e sua senilidade quanto seu domínio absoluto das influências, do pulso cultural e do espírito nacional do país que governa. McCarten talvez admire demais o seu protagonista para desconstruí-lo como Peter Morgan magnificamente fez em The Crown, mas na série da Netflix o roteirista teve também a ajuda de um John Lithgow que capturou tanto os maneirismos quanto as motivações e humanidades por trás deles. Oldman não o faz em O Destino de Uma Nação, criando um Churchill histérico e antagônico sem nem sombra das justaposição de arrogância e sacrifício que assombrava o de Lithgow – e, a tempo, não se trata de uma comparação direta entre atuações diferentes, mas sim da constatação de que um ator buscou interpretar um ser humano, e outro só buscou imitá-lo.

O lamentável é que Oldman seja uma presença tão obliterante em filme cheio de virtudes que nada tem a ver com ele – mesmo no elenco, gente como Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn e Stephen Dillane criam personagens secundários vívidos que parecem existir em outra órbita de humanidade e, muitas vezes, fazem com que o espectador deseje que o filme fosse mais centrado neles; uma fotografia (de Bruno Delbonnell) e um design de produção (de Sarah Greenwood) sofisticados completam o pacote de um filme que prova mais uma vez o talento coesivo de Wright como cineasta, mas é bloqueado na estrada para a grandeza por seu protagonista.

✰✰✰ (3/5)

0 comentários:

Postar um comentário